2010.10.08

金沢鎌倉道は、正式には金沢道で保土ヶ谷の金沢横町から金沢の六浦陣屋(現金沢八景駅)へ到る道の名称です。金沢からは朝比奈切通しを経て鎌倉へ通じるため、金沢鎌倉道とも呼ばれました。

平安時代以前の東海道は、鎌倉から金沢・六浦を経て三浦半島から房総半島へ渡っていたのですが、鎌倉時代に入って鎌倉街道が整備され、鎌倉から房総半島へ到る道は下道と呼ばるようになり、その途中の金沢から北上し程ヶ谷へ到る金沢道が開かたのです。

前置きが、長くなりました。今日は、保土ヶ谷から金沢道を歩いて、とりあえず井土ヶ谷まで行ってみることにしました。

まず、保土ヶ谷駅から旧東海道の通りであった商店街を通って金沢横町に向かって歩きます。途中には、江戸期の問屋場跡の説明板が立っていました。

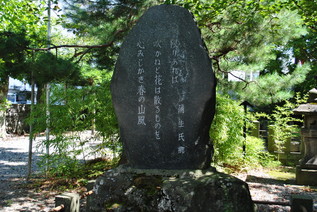

金沢道と旧東海道の交わるところが金沢横町で、4つの石碑が建っています。

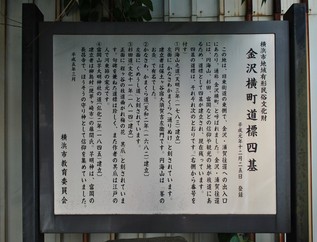

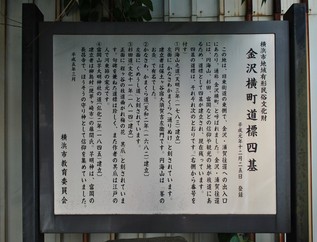

石碑に刻まれている文字について、詳しい説明板が掲げられていました。

石碑の見ながら左折して、JRの踏み切りを渡り、さらに国道を渡ると金沢鎌倉道の案内板が立っていました。進むと、大変な急坂を少し上ると、左に臨済宗の福聚寺があります。開創は古先印元禅師で吉野時代(後醍醐天皇、足利尊氏)とのことです。また、十辺舎一九の弟子の五辺舎半九の墓石があります。

それにしても、急な坂道です。50mほども進むと、やはり左側に急な階段があり、上ると御所台地蔵尊があります。詳細は不明ですが、名称からして鎌倉時代に作られたものでしょう。周りには、沢山の石仏、石塔がありました。

そして、道の左側には「御所台の井戸(政子の井戸)」がありました。この井戸の水を北条政子が化粧に使ったと伝えられています。江戸時代以降でも、天皇や将軍が保土ケ谷宿の軽部本陣に立ち寄ったときには、この井戸の水が料理に使われたそうです。

昭和の初めごろまで、このあたりには清水が流れていたそうで、「尼将軍 政子の井戸はあふれいて 朝(あした)涼しく 蟹あそぶなり」という歌も残っているそうです。

急坂を息を切らしながら上り詰めると、右側に横浜清風高校があり、ようやく道は平坦になります。高校を通り過ぎると信号があり、その角に北向地蔵があります。この地蔵は鎌倉時代の建立でなく、僧三誉伝入が享保2年(1717)に、天下泰平・国土安全を祈念するとともに、旅人の道中安全を祈願して建立したものです。四角柱にお地蔵様が乗かっていて、角柱には「是より左の方かなさわ道」「是より右の方くめう寺道」と刻まれ、金沢方面と弘明寺方面への道案内も兼ねています。

ここから進んで行くと、自動車専用道路(神奈川3号狩場線)を跨いで急な下り坂となり、大通りに出て右折して井土ヶ谷駅の方に向かいました。その後、井土ヶ谷駅でバスに乗り保土ヶ谷東口前に戻りました。

今日は、9月10日です。台風が通り過ぎ、大量の雨で被害をもたらしながらも少しは涼しくなりましたが、まだまだ歩いての旅には暑すぎます。

そのためにと言うことではなく、以前から計画していたのですが、妹夫婦と大内宿と会津に一泊旅行に出かけました。二組の夫婦の車による旅です。

妹夫婦の住居の最寄り駅である、東上線鶴ヶ島駅で10時にピックアップしてもらい、加須(かぞ)インターに向かいますが、こんなの初めてという渋滞で、予定時間を1時間も遅れて東北自動車道に乗りました。それで、みんな空腹を訴え「佐野SA」で早速食事です。その後は、順調に進み「白河インター」で下り、甲子道路に入ります。山の緑が美しい道路です。

途中に「道の駅下郷」があったので、ちょっと休憩です。日差しは強いですが、さほど暑さは感じません。ここの「ソフトクリーム」は濃厚でとても美味しかったです。

甲子道路は、県道の121号線に突き当たり、右折して福島県の景勝地の一つである「塔のへつり」に向かいます。河食地形の特異例として国の天然記念物に指定されているところです。「へつり」 とは会津方言で、川に迫った険しい断崖のことです。一帯は種類の異なる岩石が互い違いになっており、その軟岩部が長年の歳月による浸食と風化の作用によって形成されたものとのことで、渡り廊下のような、地形が見られます。

渓谷には、吊り橋が架かっていて、これで対岸に渡ります。

吊り橋を渡り、急な階段を上ると無限の智恵と慈悲を持つと言われる「虚空菩薩」のお堂があり、高松宮殿下も参拝されたと書かれた札が貼られていました。

今回の旅行の主目的の「大内宿」に向かいます。大内宿」は、日光今市から会津若松に通じる旧会津西街道に沿った山間の平地にある宿で江戸時代の宿場の雰囲気を良く残しています。宿場町としては長野県の妻籠宿、奈良井宿に次いで、全国で3番目に重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

萱葺きの家が、これほど集中して見られるのは、あとは白川郷の合掌造りの郷ぐらいでしょうか。

写真では、なるべく人が写らないようにして撮影しましたが、かなり大勢訪れています。

宿内では、民芸品や土地の物産を商う家が多く、また蕎麦も有名だそうです。特に箸を用いず、ネギ1本で食べる「ネギ蕎麦」がユニークで人気を呼んでいるようです。食べてみたかったのですが、食事は済ませてしまっていましたので諦めました。

宿の道路の両側には水路があり、冷たい水が勢い良く流れていて、ビールやジュースを冷やしています。天然の冷蔵庫代わりです。

途中に、「本家扇屋」と書かれた、白い蔵作りの家がありました。茅葺の家ばかりのなかでひときわ目を引きます。民宿を営んでいて人気の宿泊地とのことです。

宿の中央付近には、高倉神社の鳥居が建っています。参道は真っ直ぐに森に向かっていますが、相当に距離がありそうです。

大内宿には、高倉以仁(もちひと)王(後白河天皇第二皇子)が戦いに敗れ、潜行した村という言い伝えがあり、高倉神社はこの悲劇の王を祭った神社で毎年7月2日には半夏祭と呼ばれる祭りが行われるとのことです。

道の反対側には「大内宿町並み展示館」がありますが、これは本陣の資料を調査して復元した建物と、説明板に記されていました。

宿を進んでの突き当たりは「浅沼食堂」で、ここで街道は右に続いています。

浅沼食堂の左脇には急な階段があり、上ると子安観音があります。ここからは、宿全体が鳥瞰図として眺められます。

宿から駐車場に戻る途中の田圃には、蕎麦の花が一面に咲いていました。

ここから、車で15分ほど走り、今日の宿泊地の「芦ノ牧温泉」に向かいました。

2010.09.04

大学時代の仲間で10人乗りのボートを持っている人がいて、今日は乗せてもらって東京湾クルーズです。朝10時に三浦半島の付け根の鳥浜にある「横浜ベイサイドマリーナ」に集まり、ボートの持ち主のキャプテンを含めて6人で出発しました。

最初は横浜のベイブリッジを目指します。昨年は、波が荒く残念したのですが、今年は穏やかな海でした。

ベイブリッジをくぐると、「みなとみらい地区」です。ベイブリッジの下には、スカイラウンジ見えます。

左よりの一際高く、よく知られているランドマークタワーは296.33 mで、写真中央部で次に高いのが横浜メディアタワーで253mの高さです。メディアタワーはみなとみらいに建てられたNTTドコモとNTT東日本の神奈川支店のビルの屋上に立てられたアンテナ塔です。

下の左の写真で、左の方に写っているのは、「くじらのせなか」と愛称が付けられた横浜大桟橋です。

右の写真は、観覧車とインターコンティネンタルホテルですが、観覧車から足下の湾を眺めたことは何回かありますが、今日は逆に海面から観覧車を見上げます。

何度も眺めた建物も、海から見ると新鮮です。夜景が有名なところですので、夜に湾内から眺めてみたい気がします。

疾走するボートの動画もどうぞ!!

インターコンティネンタルホテルの特徴のある建物の姿を後にしながら、全速力で「海ほたる」に向かいました。「海ほたる」も海上から見るのは、もちろん初めてです。

横浜からトンネルをくぐってきた東京湾アクアラインは、ここから千葉の木更津までは、海上の橋で続いています。

マリーナに引き返す途中で、日本丸?世が停泊していました。帆船は、やはり姿が美しいですね。

もう昼時間をだいぶ過ぎています。マリーナに戻ってシャワーを浴び食事です。キャプテンの奥様手作りのおにぎりは、本当においしかった。次の行事などを中心に仲間どうしの愉快なおしゃべりで時間が過ぎて行きます。 イャー、楽しい一日でした。