2010.08.22

両国界隈と江戸東京博物館・・・(散策)

昨日は、かなりマニアックな「動物いろいろ内臓料理の会」があり、仲間であつまった。始まるのは19時からだが、早めに行って、両国界隈を散策することにした。

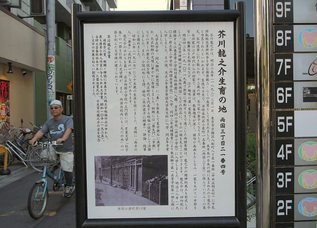

両国駅の改札口を出て、細い通りを少し進むと、小さな広場に「芥川龍之介生育の地」と書かれた、説明板が立っていた。「生誕の地」というのは、よくあるが「生育の地」の説明板は初めて見た。調べると、龍之介は明治25年3月1日、京橋区入船町8丁目1(現中央区明石町)に生まれたが、生後7ヶ月で母が病気となり、この地本所区小泉町15番地に住む伯父の芥川道章に引き取られ、やがて養嗣子として育てられたとのこと。

次に、両国公園の方に進むと、お祭りの準備か、お神輿が公園前の道路に引き出され、公園内にも大勢の人たちが祭りの姿で集まっていた。

しかし、暑くて汗が滲んでくる。散策は、切り上げて「江戸東京博物館」に逃げ込むことにした。エントリーの方に歩いてゆくと、亀に乗った徳川家康の銅像が建っていた。後ろは両国中学であるが、なんだかおかしな像である。手には鷹がとまっているので、鷹狩りをあらわしたのか。それにしても何故亀に乗っているのか、なんともおかしな銅像である。

さて、博物館に入った。涼しい。一気に6階までエレベータで上り、入り口ゲートを通ると、日本橋の北側半分の原寸模型が架かっている。後ほど下から見上げた写真も撮ったが、幅も広く立派である。

限られた場所では許されているが、カメラのフラッシュは禁止で、暗い写真しか撮れないのは仕方がない。

赤糸威鎧 「あかいとおどしよろい)が飾られていた。東京都、武蔵御獄神社(みたけじんじゃ)に伝わるのものの模造である。本物の製作年代は平安時代で兜、胴、大袖、栴檀板、鳩尾板等大鎧を構成するものが残っており、完全な形で現存する鎧のなかで最古といわれる。

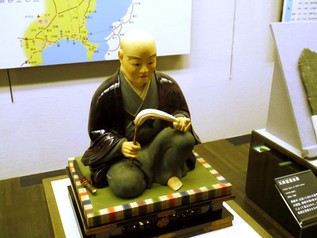

江戸と言えば、「大田道灌」だが、飾られていた坐像は、かわいすぎるようにも見えた。今まで抱いていたイメージは、もっと精悍な感じであったのだが。

そして、何のことはない、今日夜の食事会の仲間とパッタリ顔を合わせた。

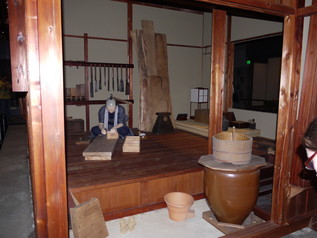

幾つかのジオラマが設置されていたが、江戸期の情景が細かくよくあらわされている。

そして、「松竹梅椿剣酸漿紋蒔絵女乗物」です。スミソニアン博物館所蔵の篤姫の駕籠が立派であると、特別展示などを通じて話題になったが、この駕籠も立派である。酒井家ゆかりの駕籠とのこと。

28歳の江戸詰武士の一ヶ月の行動と一年間の収支が図示されていて、当時の生活をうかがう上で興味深かった。

年収が179貫937文で、金27両2朱程度と書かれているので、現在の貨幣価値に直すと、180万円ぐらい(1文=1円程度として)である。それでも、食費は20%なので、結構余裕のある生活だったと思える。交際費が16%というのも、妥当なように思える。

各種貨幣も展示されていたが、江戸期は金の小判は、そのまま使うものでなく、小判で文を買い、文を使ったとのこと。海外に旅行したとき、手持ちの円なりドルを現地通貨に換えてから買い物をするようなものである。 これを国内で行うのだから、なんとも厄介なシステムにも思えるのだが、金の小判は大事で、頻繁に流通させるものでなく貯蔵しておくものとの考えがあったのであろう。

江戸の長屋の様子を示した実物大模型もあり、一階に下りると明治から、先の大戦から現在に至る東京になって以降の展示であった。そうこうするうちに、夜の会食の時間も近づいて来たので、博物館を後にした。