2011.01.06

FreeBSDには、全然関係ない話である。

今までに主に使ったメーラーは、ALmail、Beckyときて、今はThunderbirdを使っている。

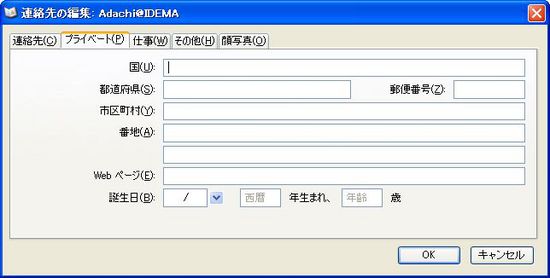

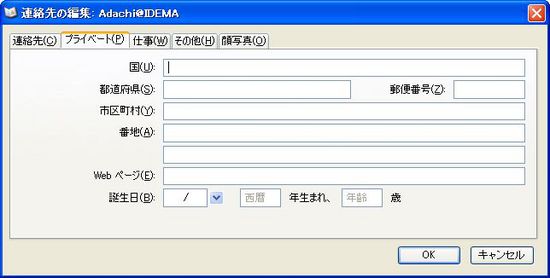

使い勝手は、悪くないし気に入っているのであるが、アドレス帳のカテゴリーツリーが、2段までである。これは、諦めがついているが、住所の表示順序が、番地が最初で、町、都道府県と日本での住所表記の逆であるのは、何とかならないかと思っていた。

ネットで探すと、japanese_style_address-0.1.1-tb.xpiという、Add On Softが見つかった。

しかし、現在私が使っているThunderbirdの3.1.7版では、適用出来ないと拒絶される。

そこで、下記のようにしてjapanese_style_address-0.1.1-tb.xpiを作り変えて、成功した。

1. xpiファイルの解凍

今まで、知らなかったのだが、xpiファイルは、圧縮ファイルでxxxx.xpiはxxxx.zipとファイル名を変えれば、普通に解凍できる。

解凍しすると、chromeというフォルダーと、chrome.manifest,、install.rdfの2つのファイルがあるので、この中でinstall.rdfをエディターで開くと、下記に示すようにem:targetApplicationのセクションにem:maxVersion=”3.1a1pre”の記述がみつかる。

これをem:maxVersion=”3.1.*”に修正する。

<em:targetApplication>

<RDF:Description em:id="{3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6}"

em:minVersion="3.0"

em:maxVersion="3.1a1pre" /> → em:maxVersion="3.1.*" />

</em:targetApplication>

2. xpiファイルの再構築

解凍して、修正したinstall.rdfとchrome.manifestならびにchromeのフォルダーの3つを選択して、Lhacaにドラッグして出来上がったzipファイルをjapanese_style_address-3.1-tb.xpiに名前を変更する。

3. xpiファイルの適用

Thunderbirdを立ち上げ、「ツール(T)」→「アドオン(A)」を選択して、開いた「アドオン」画面で「インストール」をクリックして、先に作ったxpiファイルを選択して、アドオンを適用する。

Thunderbirdを再起動すれば、見事に日本式の住所表記順に直っている。

ubuntuで使っているThunderbirdにも用いたが、問題なく適用出来た。

下記に修正済みのjapanese_style_address-3.1-tb.xpiを載せておく。

japanese_style_address-3.1-tb.xpi

2010.12.24

faviconを表示するのに、<head>と</head>の間に下記のように記述していた。

<link rel="SHORTCUT" ICON href="favicon.ico">

家では、ブラウザはFirefoxなので、これでFaviconが表示され、特に気にもしていなかった。

しかし、IE8では、うまく表示されないことが、分かりNetで色々調べても、どうも要領を得ないし、書いてある内容通りに指定しても、表示されず、WebのRoot directoryにfavicon.icoを入れると、subディレクトリーも含めて、全部のページにトップページのfaviconが表示される様になった。

最後に行き着いたのが、WikipediaのFaviconで、下記の2行が書かれていて、その通りに2行の挿入をしたら、一発で問題なく表示された。

<link rel="shortcut icon" href="http://example.com/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />

<link rel="icon" href="http://example.com/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />

なお、Netで引っかかる説明でimage/vnd.microsoft.iconのところをimage/x-iconと表記するものばかりであったが、IANA(Internet Assigned Numbers Authority)に登録されている表記方は、image/vnd.microsoft.iconであり、こちらを用いるのが正式とのことであった。

2010.12.16

(1) 特定のデーターベースのバックアップ

文字化けを避けるため、binaryでダンプする。

データーベースのユーザー名をdbuser、データーベース名をabcdbとすると、

# mysqdump --default-character-set=binary -u dbuser -pXXXXX abcdb > dbbackup.txt

なお、XXXXXのパスワードは-pにスペースを空けずに続ける。

(2) 保存されたデータのリストア

# mysql -u dbuser -pXXXXX abcdb < ./dbbackup.txt

(3) 全データーベースのバックアップ

# mysqldump --default-character-set=binary -u root -pXXXXX --all-databases > alldb.txt

(4) 全データーベスのリストア

# mysql -u root -pXXXXX < ./alldb.txt

2010.12.13

以前にも書いたが、mysql 5.5になったので、rootのパスワードを忘れた場合を改めてかいておく。

# cd /usr/local/etc/rc.d

# ./mysql-server stop

mysqld_safe --skip-grant-tables &

# mysql -u root mysql

mysql > UPDATE user SET Password=PASSWORD('mynewpassword')

-> WHERE User='root';

mysql > flush privileges;

mysql > exit;

これで、正規にmysqlにloginでき、各種コマンドが使えるようになる。

2010.12.10

FreeBSD 8.1でapache22を入れると、/etc/rc.conf に下記の2行を入れる必要がある。

apache22_enable="YES"

apache22_http_accept_enable="YES"

従来、apacheXX_enable=”YES” の1行のみであったので、2行目を忘れがちである。

この2行目の指定で、accf_http.koとaccf_data.koのカーネルロードモジュールが読み込まれるが、これらは、Listen しているソケットに対して、 OS が固有に持っているプロトコルについての最適化を有効にするものとのことです。内容はよく理解していない。

そして、この2行目を忘れると、起動時に下記のエラーメッセージが出る場合があるので要注意だ。

「[warn] (2)No such file or directory: Failed to enable the ‘httpready’ Accept Filter」