2014.02.15

富士山の鳴沢氷穴・・・(旅行)

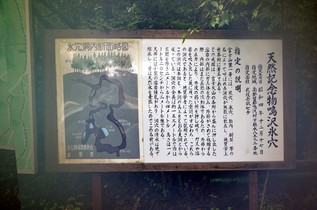

富士山の鳴沢氷穴を見に行ってきました。昨日は、激しい雨で今朝出発時も激しく降っていたのですが、幸いにも鳴沢氷穴に到着したときはほぼ止んでいました。富士山が世界遺産になったことも影響して、真夏は、氷穴に入るのに2時間待ちになるくらい混み合うようですが、今日は雨模様の天気のためか。貸し切り状態で、全く待つことなく入れました。

貞観6年(864)富士山の側火山長尾山の噴火の際、古い寄生火山の間を灼熱に焼けた溶岩流(青木ヶ原丸尾)が流れ下ってできた洞窟とのことです。

今日現在の内部の温度は0℃とのことです。15分程度のことですが、半袖のシャツでは寒いので皆んな上に何か羽織って入って行きます。

階段を下って、しばらく木の歩道を進むと、更に急な階段を下ります。

下りきると、高さ90Cmのトンネルです。腰を屈めて進むのは、かなり辛いです。昨日の雨のせいか足元は濡れていて、上からは水滴がポタポタと落ちてきます。

何度か頭も打ち付けながら通り抜け、もう一度急な階段を降りると、小さな祠が祀られていました。氷穴は江ノ島に通じていると言われ神聖な洞窟とされていたと書かれていました。

そして、この洞窟で一番深い場所は、氷の貯蔵場所です。江戸期には、夏に馬でここから氷を将軍様に届けたのです。大変貴重なものだったと思われます。

氷の貯蔵場所をを過ぎると、入ってきたときとは別の急な階段を上って外に出ます。

外には、遊歩道が整備されていて、富士山樹海の中を散策できるようになっています。

2013.06.18

六義園(りくぎえん)・・・(散策)

六義園(りくぎえん)は、元禄8年(1695)、徳川五代将軍・徳川綱吉の側用人・柳沢吉保が、自らの下屋敷として造営した大名庭園です。

幕末まで、柳沢家の江戸下屋敷として使用され、明治の初めに岩崎弥太郎(三菱創始者)の手にわたり、昭和13年(1938) に東京市に寄贈されて、以後一般公開されるようになりました。東京大空襲の被害を受けることもなく、造園時の面影を残したまま今日に生き延びた六義園は、昭和28年(1953)に特別名勝に指定されています。

学生時代に一度訪れただけで、40有余年ぶりの再訪となりました。美しい庭園であったという記憶だけは残っていましたが、どのような庭園であったのかと言う記憶は、全く残っていませんでした。

池の中央に島を配し、和歌で名高い場所の風景を模したつくりになっているとのことで、和歌が書かれた案内板が、数多く立っています。

このレンガで造られた六義園を囲む長い塀は、岩崎家の持ち物となったときに作られたそうです。

2013.06.06

夕刻のみなとみらいと赤レンガ倉庫・・・(散策)

2013.06.03

あじさいの里 白鳳庵・・・(散策)

2013.06.01

六国見山(ろっこくけんざん)・・・(散策)

梅雨に入りましたが、今日は幸いにも晴れています。そこで、大船から六国見山(ろっこくけんざん)を越えて、北鎌倉まで歩いてみました。

大船駅から1Kmほど進むと、常楽寺があります。珍しく茅葺の山門です。

本堂の裏に回ると、寺を開基した、北条泰時の墓があります。

北条泰時の墓は、常楽寺関係者が花を手向ける他は、訪れる人も少なく、墓石も相当風化が進んでいました。

進むと、常楽寺と名付けられた交差点があり、渡って丁字路にぶつかり左に進むと、庚申塔が5つ建っていました。その先には、多聞院があります。「多聞天」ともいわれ、本尊の毘沙門天が寺号の由来とのこと。また、「とげぬき地蔵」としても知られています。

すぐ左には、急な階段があり、上ると熊野神社があります。多聞院は、この熊野神社の別当寺院だったとのこと。(下の写真で、左は多聞院本堂、右は熊野神社本殿)

多聞院から六国見山への道が分からず、散々迷いました。多聞院の参道入り口で左に折れる道を進んだのが間違いで、道の左側にある多聞院の駐車場の裏側から、細い道が林の中へ続いています。少し進むと、切り通しがあります。「大船の切通し」とか「高野の切通し」と呼ばれているそうです。鎌倉七口の切り通しより、規模は小さいですが、間違いなく切り通しです。

切り通しを抜け、大船高校にぶつかり、左に大きく回りこんで行きます。ようやく、六国見山森林公園の看板のある階段にたどり着きました。

階段を上り、進むと一面に「ドクダミ」が茂っていました。

やがて、六国見山(147m)の頂上に着きました。山頂の展望台からは安房・上総・下総・武蔵・相模・伊豆、の6つの国を見ることができるので六国見山と名付けられたのでしょう。

山頂に居た地元の方に伺ったところ、富士山、江ノ島、スカイツリーまで見えるとのことでしたが、曇り空で、富士山はかすかに見えましたが、その他は何も見えませんでした。残念。

六国見山から明月院の方に降りる積りが、間違えて大船よりの方に降りてしまいました。

六国見山から明月院の方に降りる積りが、間違えて大船よりの方に降りてしまいました。

訪れる人も多いとのことですが、道標等が整備されていません。簡単な道標でも設けてもらいたいと思います。

山頂で出会った方も、以前は町内で面倒を見ていたが、鎌倉市の管轄に移ってから、全く何もしなくなったと憤っていました。

ようやく、北鎌倉駅に着くと、大勢の観光客で明月院の紫陽花も見に行く気も失せてしまい、来るなら平日と思いました。