2010.11.21

奥日光・・・(仲間)

昨日、湯元温泉のバス停に着いたのは夜の5時半ころで、とても寒かったです。僅か300mほどでしたが、ホテルまでの道を歩くのに、これは参ったと思っていたら幸いにも別のホテルの車が拾ってくれました。

その後は、美味しい食事と源泉かけ流し乳白色・硫黄温泉に大満足でした。なお、外の温度は、1℃でした。

一夜明けて、今日も快晴に恵まれました。朝食の後、ゆっくりとして9時に出発し、今日は戦場ヶ原を抜けて、中禅寺湖湖畔まで歩く事としました。出発すると、白樺の木の間に湯ノ湖が見えてきます。

湯ノ湖を含む奥日光の湿原がラムサール条約に登録されていて、その記念碑がありました。

そして、湖面から盛んに蒸気霧が立ち上っています。

特に湯ノ湖は、その名のとおり、温泉が流れ込んでいるので外気との温度差が大きく、蒸気霧の立ち上りが盛んなのでしょう。そして、大きな鯉がたくさん泳いでいました。

湖の周りの木立には、びっしりと霜が降りていました。そして、湖面には鴨が悠然と泳いでいます。

湯ノ湖の周りにも遊歩道として木道が設置されています。日の当たらない所には、降りた霜のため滑りやすくて要注意でした。湖尻に達すると、湯滝が豪快に流れ下っています。湯滝は「華厳滝」、「竜頭の滝」と並んで奥日光三名瀑の一つに数えられています。

しばらくは、湯滝から流れ下る湯川に沿って進むと、小滝という名前どおりの小さな滝があります。そして、白樺とその他の落葉樹の戦場ヶ原の典型的な風景が広がってきます。戦場ヶ原は、2万年前の日光火山群の噴火でせき止められた湖がその後の、乾燥化や土砂の流入、さらには男体山の噴火による軽石流が流れ込んで、いまの湿原の姿に変わっていったものです。そして、ほぼ平坦で木道が整備されて歩きよい道が続きます。

湧水による、水の綺麗な泉門池に着きました。ここでしばし休憩を取りました。水鳥や野鳥が豊富とのことです。この先の分岐点で、小田代ヶ原に向かう右側のコースを取りました。

小田代ヶ原の縁に沿って伸びている木道を進んでゆきます。小田代ヶ原も湿原の乾燥化が進み草原の様相になっています。鹿の害が激しいのか、金網の柵で囲われています。

小田代ヶ原の中にひときわ目立つ白樺の木があり、貴婦人の名で呼ばれていて、多くの人が撮影に訪れるそうです。

3時間余り歩いて、竜頭の滝に着きました。長い斜面を流れ下る滝です。交通の便が良いので多くの観光客が訪れています。

竜頭の滝まで来たからには、中禅寺湖まで歩こうと、菖蒲ヶ浜に出ました。オフシーズンで静かです。

もう、12時40分です。さすがにお腹が空いて、一軒空いていたレストランで遅い昼食を取りました。昼食の後は、バスで華厳の滝に向かいました。大変な賑わいで、華厳の滝の展望台へのエレベーターは長い行列です。

はるか以前に「華厳の滝」を見た記憶はあるが、あらためて見ると、流石に日本三名瀑の一つです。圧倒的な存在感と美しさです。ちなみに三名瀑とは、袋田の滝(茨城県)、華厳の滝(栃木県)、那智の滝(和歌山県)です。

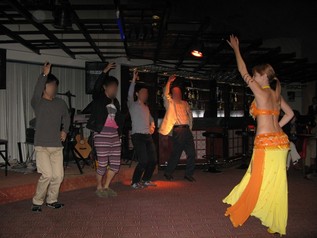

満足して、参加者一同で記念撮影です。再度行列のエレベータで元の場所に戻ると、男体山が、こちらも存在感を示してそびえていました。

華厳の滝を見た後は、2日間の旅に満足して帰途に着きましたが、バスの中で解散となり、まだ途中で降りてお土産を買う人、東武日光線で帰る人、JR日光駅に向かう人と分かれました。本当に楽しい2日間でした。