2012.08.02

尾瀬ヶ原(日帰りバスツアー)・・・(旅行)

妹夫婦が、いままでに尾瀬に行ったことがないので一度は行きたいと誘われ、2012/7/31に日帰りのバス旅行で尾瀬ヶ原に行って来ました。

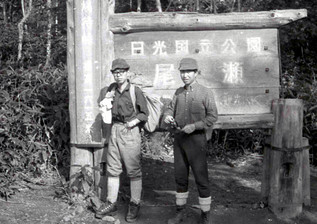

私は、1965年とその4年後に訪れています。当時は便利なバスツアーもなく、テント、シュラフ、食料を担いで電車とバスを乗り継いでの旅でした。今は、出発して3時間ほどで鳩待峠まで一気にバスで到着です。

下のモノクロ写真は1965年の時のものですが、鳩待峠の標高は1615mとなっていて、現在の標識の1591mと異なります。表示板の立っている場所が少し移動されたのでしょうか。

出発して石畳の階段樣の道を下ると、直ぐに尾瀬のシンボルとも言える木道が現れ、山の鼻に向かって進みます。下り坂で樹林帯の中を通る道は、涼しく気持ちが良いです。名前は知らないが、可愛い花も咲いていました。

鐘が立っていました。「ご通行の皆様へ クマと出会わないために、人が通ることを知らせて鐘を鳴らしてください。」と書かれていました。今日はかなり大勢の人が訪れているので大丈夫でしょう。そして、澄んだ沢の水には魚が泳いでいました。ヤマメでしょうか。

1時間ほどで「山の鼻」に着きました。ここには、ビジターセンター、国民宿舎、キャンプ場があります。ちょうどお昼です。バスの中で配られたお弁当を食べ出発しました。少し進んで振り返ると「至仏山」が美しい山体を見せていました。

進行方向には「燧ケ岳」が見えます。歩行の木道を1965年当時と比べると、上下区分のない一般道が中央分離帯のある高速道路に変わったように思えます。

尾瀬ヶ原に点在する池には浮島が浮かび、スイレン科の「ヒツジグサ」が咲いていました。

なお、ヒツジグサの名は、未(ヒツジ)の刻(午後2時)頃に咲くから名付けられたとのことです。

尾瀬は、本当に癒される景色です。もう咲き終わった「ニッコウキスゲ」もわずかに残っていました。

竜宮小屋に到着して、休憩を取りました。午後1時を過ぎたので、ここから引き返すことにしました。鳩待峠の駐車場に15時40分までに帰る必要があります。

竜宮小屋に到着して、休憩を取りました。午後1時を過ぎたので、ここから引き返すことにしました。鳩待峠の駐車場に15時40分までに帰る必要があります。

山の鼻には、14:10分に着き、14:30分まで休憩の後、無事15:40分には鳩待峠に帰って来ました。最後の10分の石畳の階段の上りは、かなり堪えました。歳は争えません。

16時にバスは出発して、途中ホテルでお風呂に入り、サッパリして帰りました。なかなかに充実した一日でした。