2012.11.25

鎌倉 浄智寺(2012/11/25)・・・(散策)

2012.11.14

亀ヶ谷坂切通しと巨福呂坂切通し・・・(散策)

今日は、亀ヶ谷坂(かめがやつさか)切通しと巨福呂坂(こぶくろざか)切通しを歩きます。

これで、鎌倉七口と言われる切通しを全て歩き尽くすことになります。加えて鎌倉七口ではないですが釈迦堂口切通しも印象深い切通しでした。

何時もは、鎌倉駅で鶴岡八幡宮側の東口に出るのですが、今日は西口を出て「寿福寺」に向かいました。寿福寺は、源頼朝が没した翌年の正治2年(1200)に妻の北条政子が葉上房栄西(明庵栄西)を開山に招いて創建したお寺で鎌倉五山第3位の寺院です。創建当時は七堂伽藍を擁し、14の塔頭を有する大寺院でしたが、宝治3年(1247)に火災にあい、正嘉2年(12568)の火災で全て消失しました。今は、山門を潜って長い参道を進むと中門、仏殿、庫裏、鐘楼がありますが、中門から中には入れませんでした。

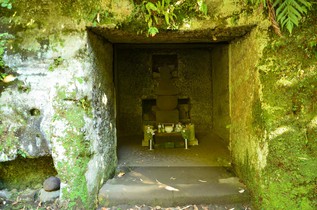

仏殿の裏手に回ると、やぐら(鎌倉地方特有の横穴式墓所)があり、源実朝(左の写真)と北条政子の墓と伝わる五輪塔があります。

寿福寺を後にして、横須賀線のガードを潜って「亀ヶ谷坂切通し」に向かう丁字路に向かうと、岩船地蔵があります。堂内には源頼朝の息女・大姫の念持仏と伝えられる白顔の地蔵が安置されています。日本三大岩船地蔵の一つです。大姫は、人質で鎌倉へ来ていた木曽義仲の嫡男・義高の妻として馴染んでいましたが、木曾義仲が近江粟津で源頼朝の追討軍に殺害された後、頼朝は人質であった義高も殺害しました。義高が殺害された後、大姫はノイローゼになり頼朝、政子の祈願も空しく、建久8年(1197)、20歳の若さで亡くなりました。哀れな死をいたむ北条、三浦、梶原など多くの人々が、この谷に野辺の送りをしたと伝えられています。

岩船地蔵の先に進むと左手に薬王寺があります。この地には、元真言宗に属していた梅嶺山夜光寺がありましたが、日像聖人が時の住僧を論難し改宗して法華経受持の寺院となりました。

日達聖人は有力な外護者の援助を得て、衰微していたこのお寺を忽ちにして七堂伽藍完備の立派な寺院となし、山号寺号を大乗山薬王寺と改称しました。

寛永年間、非業の最期を遂げた駿河大納言徳川忠長公の追善供養の為、奥方松孝院殿(織田信長の孫/信良の娘)は莫大な金子と広大な土地を寄進し、三千坪の境内に立派な諸堂を造営するも享保5年(1720)ことごとく焼失しています。徳川忠長公供養塔の存在により、徳川・蒲生家ゆかりの寺として寺紋に三葉葵が用いられていた為、一般住民の埋骨を許さない格式由緒ある寺でした。本堂裏には、松孝院殿と12歳で死去した娘の梅嶺院の宝篋印塔があります。

薬王寺を過ぎると、亀ヶ谷坂切通しです。現在の鎌倉市扇ガ谷から山ノ内を結ぶ坂道です。「亀も登れないほどの急坂」ということで亀ヶ谷坂という名がついた切通しと言われています。今も急坂ですが、昔はもっと急だったとのことです。新田義貞が鎌倉に討ち入った際は、激戦地のひとつとなりました。

亀ヶ谷坂切通しを越えて行くと鎌倉街道にぶつかります。左側には「長寿寺」があります。ここで、右折して「建長寺」の前を通り、巨福呂坂洞門を潜ります。現在では、この洞門ができ「巨福呂坂切通し」は損なわれて、痕跡を残すのみとなっています。その痕跡を訪ねて、鶴岡八幡宮の横の県立近代美術館を通り過ぎて、右の道を入って行きます。

進むと、正面に「巨福呂坂送水管路ずい道」の出口があり、その右の急坂を上って行きます。

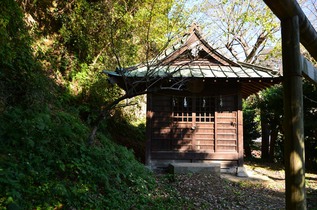

右の坂道を上って行くと、左側に「青梅聖天社」の急な階段があります。聖天とは正しくは歓喜天といい、インドに由来する神様です。病気になった将軍が季節はずれの「青梅を食べたい」というので、家臣が社で祈願すると梅の木に実がついた。それを食べた将軍は快癒し、以来、青梅聖天と呼ばれるようなったといわれています。歓喜天は、男神と女神が「相抱き正立」し、顔を見つめあう姿をされていることから、一般的には夫婦和合のご利益があると信仰を集めています。ここの聖天社も峠を往来する人々の安全を願って祀られたという由来から、旅行安全の祈願に訪れる参拝者も多いとのことです。

「青梅聖天社」を通り過ぎて進むと、左側に石碑群があり、これがかつての切通しの道であった唯一の名残と言えます。進むと、民家の先が私有地で進めなくなり、少し先で行き止まりのようです。

これで、鎌倉七口と言われる全ての切通を訪れました。七口には入らないが「釈迦堂口切通し」も圧巻でした。

2012.11.05

釈迦堂口切通し(鎌倉)・・・(散策)

今日は、以前から行こうと思っていた鎌倉の釈迦堂口切通しを歩くことにしました。

まず、鎌倉駅から小町通を通って鶴岡八幡宮の方に向かいます。

鶴岡八幡宮に寄りたかったのは、台風で倒れた大銀杏のその後がどうなっているか気になっていたからです。

切り株からは、ひこばえ(若芽)が1本だけ見られました。切断した太い幹にも僅かに緑の葉らしいのが見られましたが、いずれも厳しい状況のように思えます。倒れた年には、沢山のひこばえが出ていたのですが。

なお、七五三の親子連れがちらほら見受けられました。

鶴岡八幡宮の前を東に進み、岐れ路(わかれみち)の信号の手前で左折して頼朝の墓所に寄り道をしました。真っ直ぐな道が墓所のある丘に続いていて、200mほど進むと墓所への石段があります。

階段の上は法華堂跡です。源頼朝が聖観音像を本尊として持仏堂を建立し、頼朝の死後この堂に葬られ「法華堂」と呼ばれるようになったものです。法華堂は後に廃絶されましたが、江戸時代に島津氏によって、高さ186cmの五層の石塔が建てられました。

また、平治の乱で頼朝が13歳で伊豆に流され、頼朝と同母で3歳の稀義(まれよし)は土佐に配流されましたが、2人は生きて再会することは叶わなかったのです。そこで近年、両者の墓所の石と土を交換して再会としたとのことです。

元の道路に戻って進み、「大御堂橋」の信号で右折すると、橋の袂に「釈迦堂口切通」の道標が立っていました。橋を渡って左折して進むと再び道標が立っていて、通行禁止と書かれていましたが、ともかく道標にしたがって進みました。

進んで行くと、通行禁止と書かれて柵が設けられていましたが、柵の横を通る踏み跡道が通じていたので進みました。自己リスクで進むしかありません。柵を過ぎると、急に山道同然の道となり、切り通しが見えてくると、また2重に通行禁止の柵が設けられていました。ここまで来て諦める気にはなれず、かなり乱暴と思えたのですが柵の横をすり抜けました。全くお勧めできません。

ようやく、切通しを前にしましたが、切通しというより「洞門」の様です。確かに落石の危険があるのかも知れませんが、それほど危険なようにも見えません。

無事通り過ぎましたが、通り抜けてからの2重の柵の方が、前の柵より越すのは大変でした。絶対に通さないとの意思を持って設置したように思えました。切通しの落石より、柵を超える方が危険です。本当にお勧めできません。

事故を恐れるあまりに通行禁止としているのでしょうが、歴史的な遺構であり、何とか見学できるようにできないものかと思いました。

なお、この切通しは、鎌倉の外の地域とを結ぶ切通しではないため鎌倉七切通し(七口)には数えられてはいません。 後は、鎌倉駅まで歩き、お昼時であったので食事をして帰りました。

2012.10.31

COOLPIX P7000の購入・・・(トピック)

キバッて写真を撮ろうとするときは、一眼レフをかついで行くが、仲間で集まってチョット一杯やって食事する等の時は、一眼レフを振り回すのも気が引ける。そこで、コンデジを持って行くこととなるが、そこそこ画質にもこだわりたいのでコンデジの中でも上位機種が欲しくなる。

5年ぐらい前であろうか、当時のCANONのフラグシップ機のPowerShot G9を買って長い間使ってきた。

PowerShot G9は写りは良いが、焦点距離が35-200mm(35mm版換算)で、最近のコンデジが広角端が28mmであるのと比べると、狭い場所での撮影に難があった。まぁ5年も使ったことだし、新しい機種に切り替えたいと思い、NIKON COOLPIX P7000をオークションで手に入れた。

CANONのPowerShot G12にしようかと迷ったが、一眼レフはニコンなので同じニコンが良いだろうと思ったし、ネットで調べると評判が良かった。このシリーズの最新機種はP7700だが、どうしてもと言うときは一眼レフを持ち出せば良いのでそれほどお金を掛けたくなかったし、ファインダーが無いのも気に入らなかった。それにP7000のバッテリーが現在使用の一眼レフのD5100と同じなのも気に入った。一眼レフを持って出かけるときもサブカメラとしてP7000をもって行けば、バッテリー切れにも安心である。 あとは、P7000を使い慣れることである。 早速2枚撮影してみた。

2012.10.17

仙台(青葉城、瑞鳳殿他)・・・(旅行)

仙台の青葉城は昨年の6月に訪れたときは、3.11の大震災のため石垣を修復中で大手門から入れなかったが、今回もまだ修復は終わっておらず入れなかった。

東北大の前を通り、大きく回りこむと青葉城址に行けるのでタクシーで行ってみた。大きな鳥居を潜って最初に訪れたのは、宮城県護国神社です。

日清戦争後の明治31年(1898)に組織された昭忠会を母体として、日露戦争中の明治37年(1904)8月27日、現在地に「招魂社」を建立し、大日本帝国陸軍・第二師団管下(仙台師管区:宮城県・福島県・新潟県)および山形県の戦死者の一部を祀ったのを起源とし、昭和14年(1939)の内務省令により内務大臣指定護国神社となり、「宮城縣護國神社」に改称しました。明治維新以降の諸事変、戦役における宮城県関係あるいは縁故のある戦死・殉難者、5万6千余柱の英霊を祀っています。

次には、やはり伊達政宗の騎馬像です。大手門口に修復された櫓が建つのみで、在りし日の青葉城をうかがわせるものは何もないので、騎馬像とその前の広場から仙台市街を見ると、もう終わりです。

奥州で最も覇を競った伊達藩のお城であるが、拍子抜けするぐらい何もなかったです。おみやげ屋やレストランはあり、賑わっていましたが。

実は、青葉城には10/15にタクシーで訪れ、16日に秋保温泉で一泊し、17日に仙台市観光の「るーぷる仙台」と称するバスに乗り、市街観光しました。

|

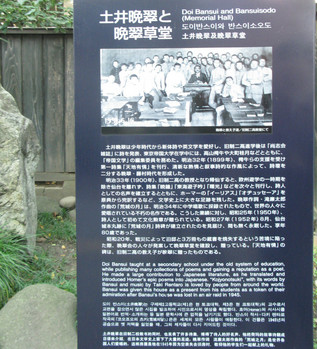

最初に訪れたのは、明治4年(1871)生まれで、詩人、英文学者の土井晩翠が晩年を過ごした、「晩翠草堂」です。イーリアス、オヂュッセーアの翻訳の他「荒城の月」の作詞者としても有名で、島崎藤村とともに「晩藤時代」と称され、大きな足跡を残しました。 |

次に訪れたのは、伊達家の菩提寺の瑞鳳寺です。瑞鳳寺(ずいほうじ)は、臨済宗妙心寺派の仏教寺院で山号は正宗山です。開山は清岳、開基は伊達忠宗、本尊は平泉の毛越寺より遷した釈迦三尊像で江戸時代初期の寛永14年(1637)、仙台藩2代藩主・伊達忠宗によって、藩祖・伊達政宗廟「瑞鳳殿」が造営された際に香華院として創建されました。

瑞鳳寺の山門前を通って進むと、進路は階段となり、伊達政宗公の霊廟の「瑞鳳殿」があります。政宗公は、この霊廟の地下に眠っているとのことです。本殿両脇には、殉死した家臣15名および陪臣5名の宝篋印塔が並んでいます。

瑞鳳殿を後にして進路にしたがって進むと、二代藩主忠宗の霊廟の感仙殿があります。

本殿両脇には、殉死した家臣12名および陪臣4名の宝篋印塔が並びます。

また、その右隣には、三代藩主綱宗の霊廟の善応殿があります。三代藩主の頃には殉死は禁止されていたので、替わって14名の家臣が剃髪して百日間の弔いを行い、うち1人が出家し、没後に遺骸が善応殿の南側に埋葬されたとのことです。

最後は、お世話になった「るーぷるバス」です。東北大学前を走っています。

2012.10.16

秋保(あきう)温泉の磊々峡と秋保大滝・・・(旅行)

仙台駅から旅館の迎えのバスで約30分で仙台の奥座敷秋保温泉に着きます。

秋保温泉は古い温泉で、第29代・欽明天皇(531年?539年)が、小瘡(皮膚病)を患った時、秋保から運ばせた湯で湯浴みしたところ、それが完治したと云われている温泉です。

温泉のあたりで、名取川が急に狭くなり、磊々峡(らいらいきょう)と呼ばれる石英安山岩質・凝灰角礫岩の見事な峡谷があります。

畑山崇一の歌の石版(右の写真)

更にバスで30分ほど上流に向かうと、西光寺(秋保不動尊)と秋保大滝があります。

秋保不動尊の縁起は平安時代初期に慈覚大師が山形県の山寺へ行く途中、秋保大滝を眺めたとき、比例なき霊地と定め、1体の不動明王を安置し山寺の奥の院とした事が始まりだとされています。

また、秋保大滝は、落差55m、幅6mで「日本の滝百選」に選ばれています。

2012.10.04

東京駅・・・(トピック, 散策)

東京駅は、辰野金吾と葛西萬司の設計で、深谷市産のレンガを用いた鉄筋レンガ造り3階建て総建坪9,545m²・長さ330mの豪壮華麗な洋式建築で大正3年(1914)に完成されました。その後、第2次世界大戦の空襲で焼け、2階建てとして修復されて長年その姿を見せていました。

修復されたものとは言えこの華麗な駅舎は、新しい24階建てのビルに建て替える計画が持ち上がったりしましたが、近年に至り元の姿に復元することとなり、2007年5月より着工して地下に免震機構を施すなどの工事も含めて完成し、2012年10月1日に公開となりました。そこで本日訪れて写真を撮影してきました。

(1) 北口のドーム外観

(2) 貴賓玄関(皇室、国賓等の出入口で普段は使われない)

(3) 駅名碑

(4) 北口のドーム内部