2010.09.12

大内宿と会津の旅(2日目)・・・(旅行)

9月11日です。2日目の朝が明けました。山間の温泉場ということもあり、涼しい朝です。周囲の緑の山々が清々しく、良い気分です。

さて、食事を済ませて出発です。さほど時間も掛からず、若松城(鶴ヶ城)に着きましたが、天守閣は屋根を元の赤瓦に取り替える工事中で、すっぽり覆われています。

会津若松城は、時代ごとに城主が代わり、変遷を重ねてきましたが、1643年(寛永20年)出羽国山形より3代将軍の徳川家光の庶弟である保科正之が23万石で入封し、以後、明治維新まで会津松平氏(保科氏から改名)の居城となったものです。

戊辰戦争の1868年(慶応4年)には、会津勢の立て篭もる若松城は1か月の間持ちこたえ、板垣退助勢が薩摩の援軍の助けをかりても遂に城落には至らなかったのです。その後に開城されたが、戦後、天守を含む多くの建造物の傷みは激しく、明治7年(1874)に取り壊されています。

現在の天守は1965年(昭和40年)に鉄筋コンクリート造により外観復興再建されたもので、内部は若松城天守閣郷土博物館として公開されています。

なお、地元では「鶴ヶ城」と呼ばれることが多いのですが、これは秀吉からこの地を与えられた蒲生氏郷の幼名の「鶴千代」から来ています。

工事中も、若松城天守閣郷土博物館としては見学可能ですが、種々の歴史的な遺構は、すべて撮影禁止で、最後に銀色の鯱(しゃちほこ)のみ撮影可能でした。若松城に鯱があったかどうかは、見解がわかれているそうですが、この鯱は、復元工事を担当したハザマの当時の会長より寄贈されたもので、全身の鱗は銀箔、牙は金製、瞳の中心に2カラットのダイヤモンドが埋め込まれているとのことです。ハザマは名古屋城天守の復元工事も受け持っており、名古屋城の金鯱と対になるように銀鯱としたそうで、金閣寺、銀閣寺に倣ったとのことです。

天守閣から干飯櫓、南走り長屋を通って、屋外に出てきます。

若松城を後にして、七日町通りで車を駐車場にいれ、レオ氏郷南蛮館に行きました。建物は明治時代に建てられた蔵を改造したもので、1階は民芸品を扱うお店で2階が氏郷関係の資料館になっています。レオとはキリスト教に改宗した氏郷の洗礼名で、資料館には氏郷が秀吉から貰った記念の品や、氏郷がキリシタンであったことを物語るマリア像などが展示されています。また復元された天主の間には、色鮮やかな「泰西王侯騎馬屏風図」や呂宋(ルソン)の茶壺が飾られています。

次に「野口英世青春通り」に向かいました。野口英世が書生時代に行き交った通りです。流石に暑くなってきました。レトロな感じの喫茶店があったので、休憩を取りました。注文したアイスコーヒーも美味しかったです。

次に「野口英世青春通り」に向かいました。野口英世が書生時代に行き交った通りです。流石に暑くなってきました。レトロな感じの喫茶店があったので、休憩を取りました。注文したアイスコーヒーも美味しかったです。

隣は、重厚な蔵造りの福西本店で、会津の種々な名品を販売しています。

さらに、隣の建物脇のガス灯風の街灯も良い感じです。

次に、大通りの神明通りを横切って、蒲生氏郷の墓所を訪れました。蒲生氏は藤原秀郷の流れをくむ名門でしたが、仕えていた近江の六角氏が信長に滅ぼされ、父の賢秀(かたひで)が信長に臣従するとき、人質として差し出されました。ところが、信長は氏郷の才を見抜いて、娘の冬姫と結婚させ、信長自ら烏帽子親となり、岐阜城で元服して忠三郎賦秀(たださぶろうますひで)と名乗り織田氏の一門として手厚く遇せられました。その後幾多の変遷を経て秀吉時代に会津の地に92万石の大領を与えられましたが、これは秀吉が氏郷の才を恐れ、大領でも都から遠ざけて天下取りに関われないようにとの意図があったと言われています。秀吉の意図を知る氏郷は、涙を流して悔しがったと伝えられています。

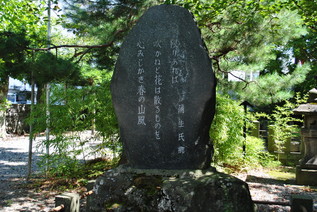

40歳で急死し、毒殺説もありましたが現在では、曲直瀬玄朔(まなせげんさく)の残したカルテなどから肝臓癌、もしくは膵臓癌であったと推察されています。また、辞世の歌は、まだまだ働けるのにとの思いを込めた悔いを残こした辞世となっています。辞世の「限りあれば 吹かねど 花は散るものを 心みじかき春の山風」は、花の命は限りがあり、風など吹かなくても自然に散ってしまうのに、春の山風は何と気が短いものよ、とでも訳せばよいのでしょうか。

また、墓石は空風火水地の五文字を刻した五輪塔です。

氏郷の墓所を訪れた後は、車で飯盛山に向かいます。かなり長い階段の上りが待ち構えています。女性陣は250円払ってのエスカレーターに対して男性陣は、意地で自分の足で上ります。

階段を上り詰めると広場になっており、左のほうには白虎隊以外の少年武士慰霊碑と墓石が立っていて、松平容保候の弔歌碑がありました。「幾人の涙は石にそそぐとも、その名は世々に朽じとぞ思う」と刻まれています。

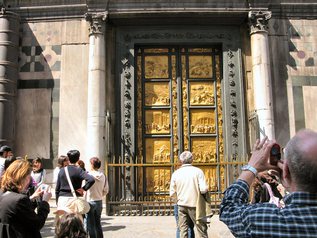

広場の右の方には、ポンペイの廃墟から掘り出した古代宮殿の柱で作ったという、ローマ市寄贈の碑が建っていて、イタリア語で「文明の母たるローマは白虎隊勇士の遺烈に、不朽の敬意を捧げんが為、古代ローマの権威を表すファシスタ党章の鉞(まさかり)を飾り永遠偉大の証たる千年の古石柱を贈る」と書かれているとのことです。

さらに、白虎隊士自刃の地の矢印表示に従い右の小道を進むと、白虎隊士でただ一人の生き残りの飯沼貞吉の墓所があります。15歳で年齢を16と偽って白虎隊に参加しましたが、戦い利あらず、飯盛山にて他の十九士と共に自刃に及びましたが、死に切れず命を救われました。維新後は貞雄と改名して逓信省の通信技師として各地に勤務し、日本の電信・電話の普及に貢献し、日清戦争にも従軍しました。1931年(昭和6年)2月12日、77歳で生涯を終えましたが、白虎隊のことは一部の史家にしか話さなかったとのことです。

さらに進んで階段を下りると白虎隊の自刃の地で、自刃の址の碑、隊士の石の像、慰霊碑が建っています。確かに鶴ヶ城が見通せる場所です。そして、燃えている武家屋敷を鶴ヶ城が燃えていると見誤って、自刃を遂げたのです。隊士は16、17歳が中心で、まったく痛ましい出来事です。

写真中央付近に木立に囲まれた覆いの掛けられた天守閣が見えます。

飯盛山からの帰り道は階段を通らず、広場から下を見下ろした右側に坂道となって続いている方に進んで行きます。下って行くと、宇賀神のお堂があり白虎隊の自刃の様子を描いた額縁が架かっています。ここに描かれている白虎隊士の姿が最も実際の服装に近いものであるといわれているそうです。

さらに下りると「さざえ堂」と呼ばれる仏堂があります。中は二重螺旋になっていて、同じ通路を通らず、上って下りてこられるとのことです。中が螺旋にになってることから「さざえ堂」と呼ばれるのでしょう。

成瀬櫻桃子(なるせおうとうし)の「天高し ピサの斜塔と サザエ堂」の句碑が建っていましたが、詠み人の心が、どうも理解できなくてスッキリしません。そして、最後は「厳島神社」です。両側に杉の大木が立っていました。

直ぐ横の「戸ノ口堰洞穴」からは大量の水が流れ出しています。今から400年前の元和年間に猪苗代湖の水を会津地方に引くため、郷士八田氏が起工し、元禄年間まで工事が続けられ、飯盛山の山腹に150mの穴をうがって2,500ヘクタールの田圃に灌漑することができたとのことです。白虎隊士中2番隊は、戸ノ口原に布陣している味方軍応援のため派遣されましたが、戦いに利あらず、お城の安否を確かめようと帰城の途中隊士20名が通過した洞窟で、水を止めれば上半身を丸めて通れる大きさとのことです。

飯盛山から下りてきて、昼食を取り猪苗代湖湖畔の「野口英世記念館」に向かいました。

博士の生涯を年代順に分け、遺品や参考資料を展示した展示館と、生家が残されています。

生家の中には、英世が一歳半のとき、運命の火傷をした囲炉裏や上京するとき決意を刻んだ床柱が当時そのままに保存されています。

記念館をでると、野口英世も子供時代に何時も眺めた、磐梯山が変わらぬ雄姿を見せていました。

その後、磐越自動車道で郡山JCTに向かい、東北自動車道に乗り換えて帰宅の途に着きました。

一度訪れたいと思っていた、大内宿を初めとして楽しい2日間でした。