6日目になりました。今日の午前中は、団体でブダペスト市内の観光で午後は自由行動、そして夜はドナウ川イルミネーションクルーズです。

いつもの通り、バイキングの朝食をホテルでとり、8:30にバスで出発です。今日の気温の予報は最高温度が+2℃、最低温度が-2℃で、寒いです。はく息が白いです。

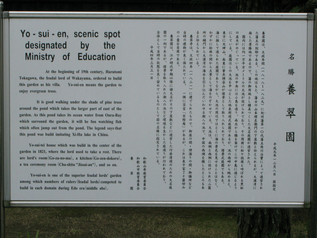

まず、最初に国会議事堂に行きました。世界で一番美しいと言われる国会議事堂です。国会議事堂とエルジェーベト広場から英雄広場と、その間の2Kmのアンドラーシ通りも合わせて世界遺産です。なお、アンドラーシ通りの下を走る世界で一番古い地下鉄も世界遺産に含まれています。

国民議会は、1880年に新しい国会議事堂の建設を決議し、コンペチションを行い、シュタインドル・イムレの案が採用されました。建設は1885年から始まり1904年に完成しました。国会議事堂の建設にはおよそ1000人が従事し、4000万個のレンガ、50万の宝石と40kgの金が使われたそうです。あまりにも広大で、繊細な手仕事で作られた建物のため、常に補修工事が行われている状態にあるとのことです。

英雄広場は、1896年に建国1000年を記念して造られました。ブダペスト最大の広場で、中央の一番高い塔の上の天使ガブリエルはハンガリーの最初の王、聖イシュトヴァーンに王冠を授けるようローマ法王の夢枕にたった天使です。その足元の騎馬像は、ハンガリーに最初にやってきた7つの部族の族長を示しています。

左右のモニュメントの柱の間には、ハンガリーの歴史上の英雄らの像が計14体あります。向かって左側が中世の王、右側が、近代以降の革命家などになっています。

そして、騎馬像の前には、これまでの戦争でハンガリーのために戦い死んで行った兵士達を称える「無名戦士の碑」があります。

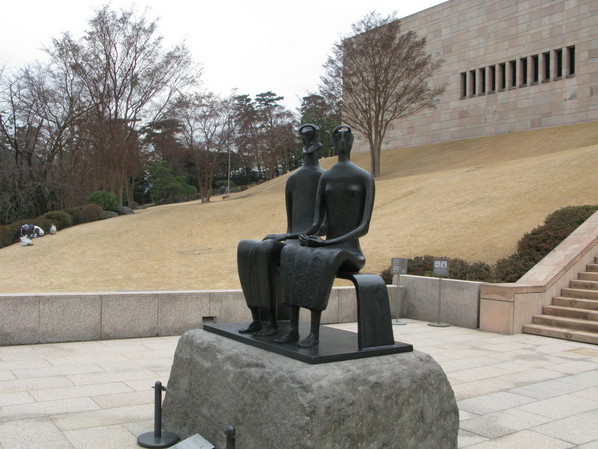

英雄広場で、塔に向かって右側に現在美術館(下の右の写真)があり、左側に西洋美術館があります。両館ともシッケンダンツ・アルベルトとヘルツォーグ・フェレップによる共同設計です。

下の左の写真は、アンドラーシ通りで、道路下には地下鉄が走り、エリジェーベト広場まで2kmにわたって真っ直ぐに伸びています。建設は1872年に始まり、開通式は1876年8月20日に行われましたが、その後、貴族、銀行家、地主、歴史的な人物などが越してきました。現在では、多くの国が大使館を置いています。

英雄広場の後ろは市民公園となっており、右の方には、屋外スケート場があり、スケート場の立派な建物が見えています(下の右の写真)。

アンドラーシ通りをバスで戻ると、途中に国立歌劇場が車窓から見えました。

その後、エルジェーベト橋を渡り、ツィタデラと呼ばれる、1854年にハプスブルク帝国によって建てられた要塞に行きました。張り出した円形の見張り台からは、ブダ側とペスト側の両方が良く見えます。市民の反オーストリア運動の監視にも用いられましたが、1867年のオーストリア=ハンガリー二重帝国の発足で、両国間の衝突もなくなり、1894年に市に譲渡され、現在はホテル、レストランもある場所となっています。

この見張り台には、世界遺産登録のUNESCOのプレートが嵌めこまれていました。

長い幾多の時代を眺めてきた丸い要塞の壁を見ていると、遠い過去が想像されてきます。

第2次世界大戦では、ハンガリーはドイツについたのですが、敵の進行を防ぐ目的で、くさり橋を破壊した写真が要塞の壁に取り付けられていました。ハンガリー市民は複雑な心境だったことでしょう。

周りの林は、かなりな割合で葉っぱが落ち、冬を迎える準備をしているように思えました。

次に、漁夫の砦とマーチャーシュ教会のある丘に向かいました。途中までは、バスで行きますが、最後は、自分の足で階段を上って行きます。

「漁夫の砦」とは、変わった名前の「要塞」です。建国1000年を記念して作られたそうで、完成は1902年です。比較的新しい建物で、実際に戦闘などには使われたことはありません。「漁夫の砦」という名前は、中世に魚市場があったとか、ドナウ川の漁師が要塞を守っていたからとかいわれていますが、ハッキリしません。とんがり屋根の7つの塔からなっていて、それぞれの塔にマジャール族の英雄の名前がつけられているそうです。また、塔の形はマジャール族が遊牧をしていた時の天幕住居の形を模しているのだそうです。

広場には、三位一体の塔が建っていました。

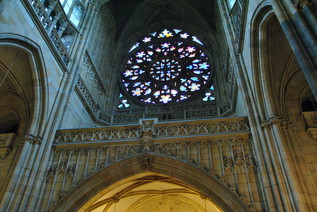

川の方を漁夫の砦で囲まれるように、マーチャーシュ教会が建っています。磁器で有名なジョルナイ製のカラフルなタイルでモザイク屋根とした教会で、正面入口の右側に80mのマーチャーシュ塔、左側にベラ塔が建っています。13世紀半ばにロマネスク様式で創建され、14世紀にゴシック様式となり、15世紀のマーチャーシュ王の時代に80mノ塔が造られほぼ現在の形になりました。1867年のオーストリア=ハンガリーの二重帝国発足の折、オーストラリア皇帝フランツ・ヨーゼフのハンガリー国王としての戴冠式がここで行われました。

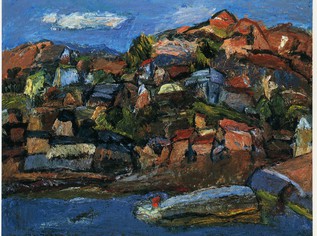

漁夫の砦からは、眼下に街並みが美しく見えます。ドナウ川の向こうには、国会議事堂が見えます。霧がかかっているので、色調を補正しましたが、それほど綺麗にはなりません。

下の左の写真は、聖イシュトヴァーン大聖堂です。右の写真は、ドナウ川の上流方面です。

漁夫の砦と聖マーチューシャ教会の間の広場には、イシュトヴァーン王の騎馬像があります。

後は、また漁夫の砦の階段を下って行きます。

バスで昼食のレストランに向かう途中に、HOTEL GELLERTがありました。豊富な温泉の設備で有名なホテルです。 昼食は、ハラースレーでした。

昼食を終え、ドナウベント方面にオプショナルツアーに行く人達と別れ、残りの人は解散して自由行動ですが、皆んなクリスマスマーケットを見たいというので、デアーク・テールでバスを降り、ジェルボーカフェの前の広場まで来て解散しました。

昼食を終え、ドナウベント方面にオプショナルツアーに行く人達と別れ、残りの人は解散して自由行動ですが、皆んなクリスマスマーケットを見たいというので、デアーク・テールでバスを降り、ジェルボーカフェの前の広場まで来て解散しました。

ジェルボーカフェは、エリザベートも愛し、リストも通ったという150年の伝統を誇るカフェとして有名で、ガイドさんも、寒かったり疲れたりして休むなら、ここがお勧めですと言っていました。外国人観光客にとって必見の観光スポットのようです。

もうクリスマスマーケットの店が開かれ、クリスマスツリーが飾られていました。

まず、ヴァーツィ通りを歩きたいと家内が言っていたので、広場の南から通りを南に向かって歩き始めました。通り名は、ビルの壁に通り名を記したプレートがはめられいる(Vaci utca)ので分かりやすいです。まぁー、目抜き通りといったところです。

ヴァーツィ通りは、途中でエルジェーベト橋の大通りを地下道で横切って、まだまだ続きます。地下道を抜けると、面白いモニュメントがありました。スケートをしている人でしょうか。ブラチスラバの路上のモニュメントを思い出しました。

同じヴァーツィ通りでも、ここからは店のレベルも下がり、店の前にまで商品を陳列して売っている店が多いです。

カラフルな牛のモニュメントが、置かれていました。これはクリスマスのムードの持ち上げ用でしょうか。そして、ついに中央市場のカラフルな建物が見えて来ました。フォアグラを買おうと言っていたのですが、日曜日で市場が休みなのが本当に残念です。

中央市場の前の通りで左折して、カルビン・テールの方に進みます。道なりに曲って、北に向かうと直ぐに、国立博物館が右側に見えてきました。ハンガリー最大の博物館で、1847年完成のネオクラシック様式です。8本のコリント様式の柱が特徴です。

さらに、30mほど北上して、ラコーツィ道路を地下道で渡り、その先のドハーニ通りに入ると、直ぐにシナゴーグ(ユザヤ教会)が見えてきます。入ろうと思ったのですが、入場料は、1人4,000Ftもするので、馬鹿らしくなって止めました。外から写真だけは撮って置きましたが、後で入った人に聞くと、入らないのが正解で入ってがっかりしたと言っていました。

もう、聖イシュトヴァーン大聖堂が見えてきました。ともかく、大聖堂まで行って中を見学することにしました。入場料はないのですが、大聖堂の維持管理に200Ftまたは1€の寄付を払う必要がありましたが、日本円で100円程度なので、お寺のお賽銭ぐらいのものです。

中は、フラッシュを焚かなければ撮影もOKなので、中央祭壇を撮影しました。

天井のドームもフレスコ画が描かれ綺麗です。

主祭壇とは、別にサブの祭壇も幾つかありました。

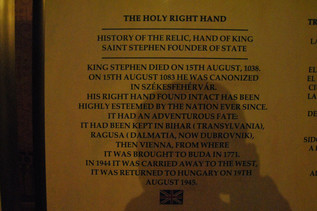

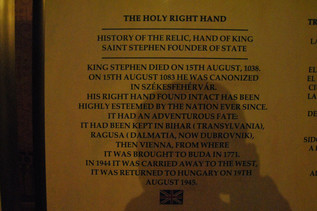

主祭壇のある場所の左側に奥に通じる通路があり、進むとイシュトヴァーンの手のミイラを収めた綺麗な容器が置いてあります。200Ft寄付すると、2分間だけ照明され、手のミイラを右の方から見ることができます。何か黒いものが見えましたが、本当に手のミイラなのかハッキリしませんでした。数ケ国語で書かれた説明文も置いてありました。

まだ、時間がたっぷりあるので、エルジェーベト広場の方に歩いて行くと、日本地図の描かれた時計柱が立っていました。日本地図の下にも小さく時計が付いていて、日本時間を指していました。姉妹都市の小田原駅前・オシャレ横丁商店街からの寄贈のようです。

そして、再度クリスマスマーケットの開いている広場に行くと、なんだか賑やかな音楽が聞こえていて、見ると仮設の舞台で踊りが始まっていました。

周りのビルも夜は電飾がなされていて綺麗です。

ジェルボーカフェで一服しました。流石に、伝統のあるカフェで内装もエレガントです。日本の青山にも支店ができたそうです。次は、セーチェイニくさり橋の方に歩きました。

川べりに出ると、川向こうの王宮もライトアップされていました。くさり橋も既に電気が点灯されています。

くさり橋でには、橋のたもとの左右にライオンの像(合計4頭)が1852年に設置されていますが、このライオン像に関して、舌がないので人々が彫刻家をからかい、彫刻家はドナウ川に投身自殺してしまったという逸話が有名です。しかし、実際は舌はあり(ただし像を見上げると見えない)、彫刻家は1890年代まで存命であったとのことです。

くさり橋を渡って往復しました。戻ると、フォーシーズンズホテルの電飾も綺麗でした。

広場に戻ると、ジェルボーカフェも明るく輝いています。

広場の片隅では、グラスを並べて音楽を演奏する人がいました。美しい音色でした。

夜のクリスマスマーケットは、益々盛り上がってきています。

集合場所の聖イシュトヴァーン大聖堂に戻ると、ここもライトアップされていました。

ドナウベントに出かけた人達も合流して、夕食です。肉料理でした。

ドナウ川のナイトクルーズに行きました。かなり寒いですが、覚悟の上です。街の建物ライトアップが綺麗でした。まずは、最も明るくライトアップされている国会議事堂です。

漁夫の砦、マーチャーシュ教会(左の写真)とセーチェニくさり橋です。丘の上には王宮も見えます。

これも「くさり橋」(左の写真)と最近になって電飾が始まったという「自由橋」です。

ドナウ川クルーズ(動画)

「ドナウの真珠」といわれるブダベストの夜景を眺められるクルーズは、ほんとうに素晴らしかったです。

これで、中欧の旅はすべて終わりました。明日は帰国です。

11/21日の朝が明けました。

今日は、朝食の後ウィーンにバスで移動して、13:15発のオーストリア航空で東京に帰国します。

バスの移動で途中休憩は、まだハンガリー国内で、皆んな売店で使い残したフォリントを使うことに夢中でした。家内もパブリカの袋入りなどを買っていました。

今回の旅行で、国境を通るのに全てノーチェックでしたが、オーストリアの国境に達したとき初めて、バスを止められました。しかし、前の入口から入ってきた、気のよさそうな係官がにっこりと微笑み、そのまま降りで行ってしまいました。拍子抜けです。

そして、空港に着き出国手続き、セキュリティーチェックも済ませて、搭乗ゲートにたどり着きました。

飛び立って、水平飛行に移ったころ、食事がでました。

東に向かう飛行で、みるみる外は暗くなってきました。

そして、夜明けの朝焼けが窓からきれいに見えました。到着の1時間30分ぐらいまえに、簡単な食事が出て、食べ終わってしばらくすると、成田到着でした。