2017.04.19

« Previous | Next » (Home) [カテゴリー:旅行 ]

福島の花見山公園・・・(旅行)

4月18日、福島県の花見山公園と、三春の滝桜を見に行ってきました。

朝6時20分に家を出たときは、風が強く雨も激しく降っていました。しかし、横浜駅で7時になると風は相変わらず強いが雨はほぼ止んでいました。福島県も午後には晴れてくる天気予報を信じて出発です。

お昼過ぎに、花見山公園に着きました。雨はすっかり止んで、日が照りつけていました。

花見山は、日本の桃源郷と言われるらしいですが、山全体に沢山の花木が植えられていて、みごとです。この山全体が阿部一夫氏個人の私有地とは驚きです。しかも無料で開放です。訪れる観光客も大変なもので、観光バスが何十台と駐車していました。とても暑くて、上着など来ていられません。三春の滝桜は、次のブログに続きます。

2016.12.04

熊野本宮大社・・・(旅行)

那智の滝を後にして、熊野本宮大社までは、1時間半ほどかかりました。なにしろ、新宮から新宮川に添って山深くに入って行く必要があります。

新宮川に添って上って行くと、右方向に神が舞い降りたという旧社地の大斎原(おおゆのはら)に建つ大きな鳥居(高さ約34m、幅約42m)が見えてきます。近年はパワースポットとして多くの人が訪れているとのこと。ところが明治22年(1889年)の8月に起こった大水害が本宮大社の社殿を呑み込み、社殿の多くが流出したため、水害を免れた4社を現在の熊野本宮大社がある場所に遷座したのだそうです。

ようやく、熊野本宮大社の駐車場に着き、急な階段を上って参拝します。

全国にある熊野神社の元締めととしての神社としては、思ったより規模が小さい気がしますが、これは。元の大斎原(おおゆのはら)から遷座せざるを得なくなって、規模も縮小せざるを得なかったからであると思われます。

最後の写真は、拝殿です。両側に、八咫烏が描かれた旗が建っています。八咫烏は、熊野三山(那智大社、熊野速玉大社、熊野本宮大社)でミサキ神(死霊が鎮められたもの。神使)とされて信仰されていて、熊野のシンボルともされています。

もう時刻は午後4時を過ぎました。雨も降ってきて暗くなってきました。帰りは国道311号線で一気に上富田に向かいます。日も暮れて、夕食を取って帰りましたが、とても有意義な旅となりました。

橋杭岩と那智の滝・・・(旅行)

樫野崎から引き返し、大島と潮岬を結ぶ橋を戻って、国道42号線を2Kmほど東に進むと、橋杭岩がある。橋杭岩は、1500万年前の火成活動により、泥岩層の間に流紋岩が流入し、その後の侵食により、柔らかい泥岩部が速く侵食され、硬い石英斑岩が杭状に残されたものです。海岸から大島方面へ大小約40の岩が南西一列におよそ850mもの長きにわたって連続してそそり立っている。直線上に岩が立ち並ぶ姿が橋の杭のように見えることから橋杭岩と呼ばれている。また干潮時には中ほどに附属する弁天島まで歩いて渡ることができます。

ちょうどお昼時です。国道脇の食堂でマグロ丼とうどんを食べて昼食としました。なかなか美味しかったです。

橋杭岩から那智の滝までは、一時間余りかかりました。駐車場に車を止め、飛瀧神社(ひろうじんじゃ)に進みます。自然石で作られた石段で、とてもあるき難く、特に下りの方が足を滑らすのではと緊張を強いられます。

階段を降りきって那智の滝を眺めました。落差133mは日本一です。二番目は華厳の滝97mです。茨城県の袋田の滝と合わせ日本の三大名瀑と言われています。

青岸渡寺の三重塔の向こうに那智の滝が見えるのも良いものです。

滝を望みながら進むと大黒天への入り口が見え、青岸渡寺の鐘楼が建っていました。

青岸渡寺および隣接する熊野那智大社についても創建の時期等については判然としないが伝承では仁徳天皇の時代(4世紀)、天竺(インド)から渡来した裸形上人による開基とされる。後に推古天皇の勅願寺となり、6世紀末 – 7世紀初に生仏聖(しょうぶつひじり)が伽藍を建立し、丈六の本尊を安置して、その胎内に裸形上人感得の如意輪観音を納めたという。

青岸渡寺と並んで熊野那智大社があるが、やはり創建の時期は判然としないが、青岸渡寺と同じく仁徳天皇の頃に鎮座したとも伝えられる。祭神は熊野夫須美大神である。

紀伊大島の樫野崎・・・(旅行)

大島へは、以前は串本節にも歌われた巡航船で渡る必要があったが、1999年9月8日に大橋が完成した。橋は、アーチ部分と苗我島でのループ部分とそこから大島への架橋部分からなる。アーチ部分は、大島の北端部分の標高が高いのをカバーするために設けられた。

大島の中央部分の道で島を貫き、一気に樫野崎に向かうと、最初に「トルコ記念館」が見えてくる。記念館は、オスマン皇帝の特使を乗せて日本に派遣されたエルトゥールル号が、帰国の途にあった1890年(明治23年)、樫野埼灯台近くで座礁し犠牲者587名という大惨事があり、地元大島村の人々の温かい対応が、日本とトルコの友好の始まりとして有名なエピソードになっているのを記念し、1974年(昭和49年)12月に建設されたものである。館内からエルトゥールル号が座礁した地点を見ることもできる。また、記念館前には、「日本赤十字社”平時国際活動発祥の地”記念碑」も建てられている。

トルコ記念館から先に進むと、途中にトルコの魔除けの目(ナザールボンジュック) 等のトルコにちなんだお土産を売る店もあり、「トルコ軍艦遭難慰霊碑」にたどり着く。

さらに進むとトルコ共和国の初代大統領のムスタファ・ケマル・アタテュルクの騎馬像が左にあり、道の右には「樫野立処跡」がある。アタテュルクは独裁政治であったが、宗教と政治の分離(世俗主義)、民族主義、共和主義などを柱として近代国歌を築き、独裁政権であっても大きな混乱もなく他国の独裁政治に比べて極めて穏健な政治で、今も国父、救国の英雄として尊敬を集めている。

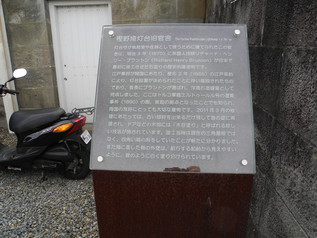

いよいよ樫野崎の先端部分です。古い樫野崎官舎の前に案内板がありました。そして、その先に灯台入り口があります。

樫野崎灯台は、日本最初の石造灯台であり、英国人のリチャード・ヘンリー・ブラントンが設計し、1870年7月8日(明治3年6月10日)に初点灯した日本最初の灯台です。

灯台に続く建屋には、日付が記されたプレートが取り付けられているが、和暦は旧暦で記されているため、月日が西暦と異なっている。

灯台には、横に新たに設けられた螺旋階段から上ることができ、雄大な眺望を楽しむことができる。振り返ると、灯台が建設されたときに合わせて建設された石造りの官舎が見える。この官舎内部は撮影禁止だが、見学することができ、英国人技師らが、数年に渡り滞在し灯台運営に携わった部屋等を見ることができる。

さて、1890年(明治23年)9月16日夜半、オスマン帝国の軍艦エルトゥールル(Ertuğrul Fırkateyni)が遭難し、587名の犠牲者を出した大惨事が起こったが、当時は官舎には既に日本人のみの駐在であった。夜半に風が吹き荒れる音がしていたが、風の音とは異なるような音を聞いたと思って、入り口のドアを空けると血まみれの大男が立っていた。当時は、明かりはこの官舎のみであったので、必死に崖を上ってたどり着いたと思われたが、言葉は通じず、何処の国の人かわからない。そこで、国際信号旗の図本を見せて遭難したのがオスマン帝国海軍軍艦である事を知った。自力で崖を上ってこれたのは10名程度で、その後村人も呼んで帯を繋ぎ合わせて崖を引っ張り上げた。この時、台風により出漁できず、食料の蓄えもわずかだったにもかかわらず、住民は浴衣などの衣類、卵やサツマイモ、それに非常用のニワトリすら供出するなど、生存者たちの救護に努めた。この結果、樫野の寺、学校、灯台に収容された69名が救出され、生還することが出来た。このことが、今に続くトルコとの友好な関係の礎になったのである。

さて、1890年(明治23年)9月16日夜半、オスマン帝国の軍艦エルトゥールル(Ertuğrul Fırkateyni)が遭難し、587名の犠牲者を出した大惨事が起こったが、当時は官舎には既に日本人のみの駐在であった。夜半に風が吹き荒れる音がしていたが、風の音とは異なるような音を聞いたと思って、入り口のドアを空けると血まみれの大男が立っていた。当時は、明かりはこの官舎のみであったので、必死に崖を上ってたどり着いたと思われたが、言葉は通じず、何処の国の人かわからない。そこで、国際信号旗の図本を見せて遭難したのがオスマン帝国海軍軍艦である事を知った。自力で崖を上ってこれたのは10名程度で、その後村人も呼んで帯を繋ぎ合わせて崖を引っ張り上げた。この時、台風により出漁できず、食料の蓄えもわずかだったにもかかわらず、住民は浴衣などの衣類、卵やサツマイモ、それに非常用のニワトリすら供出するなど、生存者たちの救護に努めた。この結果、樫野の寺、学校、灯台に収容された69名が救出され、生還することが出来た。このことが、今に続くトルコとの友好な関係の礎になったのである。

潮岬・・・(旅行)

2月に母を見送り、その後の弔事と土地と家屋の整理も終わったので、南紀に住む妹の家を訪ね、妹の夫とともに潮岬から那智の滝、熊野大社を訪れました。

潮岬の先端に行くと、観光タワーが建っていて、駐車場には案内板もありました。

周回道路脇に本州最南端の道標が立っていたので、その方向に芝生の道を進むと「潮風の休憩所」という無料の施設があり、中には潮岬に関する展示掲示板等がありました。

突き抜けて進むと「本州最南端」の大きな碑が立っていました。

潮岬の灯台は、道路を少し戻ったところにあります。駐車場から灯台までは、広い道路ながら車は進入禁止です。私の妹夫婦のように二人とも車椅子の身障者にはなかなか大変なことです。灯台の関係者は車で近くの駐車場まで行くようなので、身障者にも許して欲しいところです。

灯台は、ライト室の下の周りに通路がある場所までは上ることができ、黒潮洗う荒々しい景観を楽しめます。また、電波塔が並んで立っています。

灯台の見張り通路を陸地の方に回って行くと、灯台の官舎がすぐ下に見え、少し離れて潮岬神社の屋根も覗いています。

灯台の1階は、展示室になっていて、灯台の主体の大きなレンズと電球、関係した外国人の紹介と色々な道具類が展示されています。

2016.02.05

九度山・・・(旅行)

今年のNHKの大河ドラマは真田丸ですが、和歌山県で九度山から比較的近いところで生まれ育ったのに九度山には行ったことはなかった。

そこで、今回帰省した機会に九度山に連れて行ってもらった。

最初に訪れたのは、真田庵です。真田昌幸、信繁(幸村)が住んだ屋敷ですが、いまは善名称院というお寺となっていて、県指定史跡です。

下の左は、雷封じの井戸で、真田屋敷に落ちた雷を信繁が雷を封じ込めたと言う。右は、善名称院土砂堂です。

真田昌幸、信繁の墓石が立っていて、隣には真田地主大権現があり、真田家の宝物である毘沙門天と真田三代の御霊が合祀されているとのこと。

真田昌幸、信繁の墓石が立っていて、隣には真田地主大権現があり、真田家の宝物である毘沙門天と真田三代の御霊が合祀されているとのこと。

次に、慈尊院に向かいました。慈尊院は、弘法大師が高野山への表玄関として伽藍を創建し、高野山一山の庶務を司る政所(寺務所)を置き、高野山への宿所ならびに冬期避寒修行の場としたものです。また、高齢となった空海の母は、讃岐国多度郡(現:香川県善通寺市)から息子の空海が開いた高野山を一目見ようとやって来たが、当時高野山内は7里四方が女人禁制となっていたため、麓にあるこの政所に滞在し、本尊の弥勒菩薩を篤く信仰していた。空海はひと月に9度は必ず20数kmに及ぶ山道(高野山町石道)を下って政所の母を訪ねてきたので、この辺りに「九度山」という地名が付けられたとのこと。

高野山は、昔は女人禁制であったが、この慈尊院までは来ることができ女人高野とも呼ばれます。

それで、子授け、安産、育児、授乳、良縁などを願って乳房型の絵馬を奉納する女性が多く訪れます。また、近年特に多いのが、乳がん平癒の祈願で近くの病院と乳がん患者らが、乳がん撲滅と病気平癒を祈願して奉納した特大絵馬はニュースにも取り上げられ、乳がん撲滅の象徴であるピンク色のお守りは、全国から求める人が絶えないという。

なお、本尊の木造弥勒仏坐像は国宝です。

2015.07.18

那須塩原温泉・・・(旅行)

今日は7月16日です。何も台風11号が四国に上陸する日に温泉旅行でもないと思ったのですが、仲の良い4組の夫婦で早くから予約してあって、キャンセルももったいないと集まりました。

新幹線で那須塩原駅に着いたときは、滝のような雨でしたが仙台在住のご夫婦が駅でピックアップしくれて一路塩原温泉郷に向かいました。

上野駅からホテルの送迎バスで出発した夫婦は既に着いていましたが、手持ち無沙汰な感じです。

4組の夫婦で男女各4人で合計8名でなにをするか、真っ昼間からカラオケでもないだろうと思い、お風呂も午後3時からとのこと。

それで、アララギ派の短歌をやられている奥さんも居ることから連歌でもやりませんかと提案し賛同を得て始めました。大いに盛り上がり大成功でした。 連歌の一部を下記に示します。

友と来て やまみちゆかし すみれ草 青葉も萌えて 温泉楽し

語らひは 無口な俺も やれ楽し 塩原に来て 雨に打たれつ

そうこうしている内に3時も過ぎ、温泉に浸かってその後は夕食までは、おしゃべりと酒盛りです。

一夜明けて、まだ台風は中国地方でウロウロしていて雨が止みません。

僅かに雨が小降りになったときを見計らって、車で15分ほどのところの、「もみじ谷大吊橋」を見に行きました。 全長320mの吊り橋で灌漑用ダムにかかっていますが、紅葉の頃の素晴らしい景観が想像されます。

吊り橋を渡るには300円ですが、65歳以上は200円です。

それで、吊り橋を渡ったところに「恋人の聖地」と書かれたモニュメントがあるのですが、吊り橋の途中でお会いしたのは全て200円で渡ってきたと思える人達で、「恋人の聖地」と、いまさら言われてもの感じです。

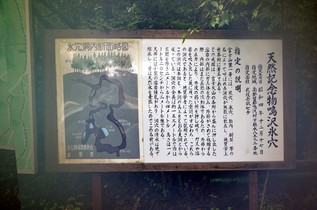

富士山の鳴沢氷穴・・・(旅行)

富士山の鳴沢氷穴を見に行ってきました。昨日は、激しい雨で今朝出発時も激しく降っていたのですが、幸いにも鳴沢氷穴に到着したときはほぼ止んでいました。富士山が世界遺産になったことも影響して、真夏は、氷穴に入るのに2時間待ちになるくらい混み合うようですが、今日は雨模様の天気のためか。貸し切り状態で、全く待つことなく入れました。

貞観6年(864)富士山の側火山長尾山の噴火の際、古い寄生火山の間を灼熱に焼けた溶岩流(青木ヶ原丸尾)が流れ下ってできた洞窟とのことです。

今日現在の内部の温度は0℃とのことです。15分程度のことですが、半袖のシャツでは寒いので皆んな上に何か羽織って入って行きます。

階段を下って、しばらく木の歩道を進むと、更に急な階段を下ります。

下りきると、高さ90Cmのトンネルです。腰を屈めて進むのは、かなり辛いです。昨日の雨のせいか足元は濡れていて、上からは水滴がポタポタと落ちてきます。

何度か頭も打ち付けながら通り抜け、もう一度急な階段を降りると、小さな祠が祀られていました。氷穴は江ノ島に通じていると言われ神聖な洞窟とされていたと書かれていました。

そして、この洞窟で一番深い場所は、氷の貯蔵場所です。江戸期には、夏に馬でここから氷を将軍様に届けたのです。大変貴重なものだったと思われます。

氷の貯蔵場所をを過ぎると、入ってきたときとは別の急な階段を上って外に出ます。

外には、遊歩道が整備されていて、富士山樹海の中を散策できるようになっています。