2025.05.24

日光への旅・・・(旅行)

日光は、高校時代の修学旅行を始め今までに3回ほど行っているのですが、最後は2010年11月でした。しかし、2010年に行ったところ最も有名な陽明門は、白く塗装されている部分は汚れが目立ち、その他の塗装面も色の鮮やかさがなくなっていました。その後、2013年から2017年にかけて修復工事が行われましたが、その綺麗になった陽明門を見ておきたいと思っていたので日帰りで行ってきました。

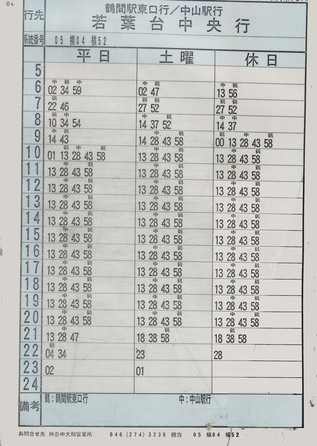

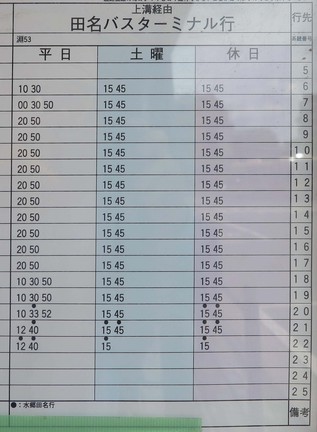

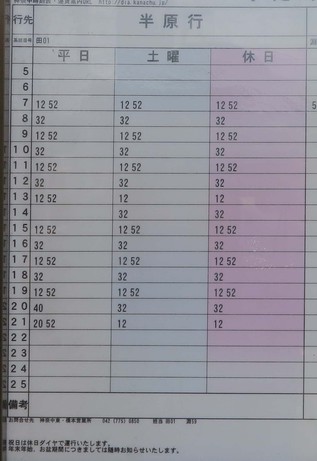

2日まえからかなり暖かくなってきたので、薄着で来たのですが今日は寒いです。日光駅に到着して、早速 東部日光駅正面のレストランに入りました。駅前広場からは、世界遺産に登録された遺構を巡るバスや、その他の巡回バス等の発着が見えました。その後、土産物屋やレストラン、喫茶店等からなる商店街を「神橋」に向かって歩き始めました。

2日まえからかなり暖かくなってきたので、薄着で来たのですが今日は寒いです。日光駅に到着して、早速 東部日光駅正面のレストランに入りました。駅前広場からは、世界遺産に登録された遺構を巡るバスや、その他の巡回バス等の発着が見えました。その後、土産物屋やレストラン、喫茶店等からなる商店街を「神橋」に向かって歩き始めました。

途中、旧日光市役所の優美な建物があり、公園にもなっていました。

途中、旧日光市役所の優美な建物があり、公園にもなっていました。

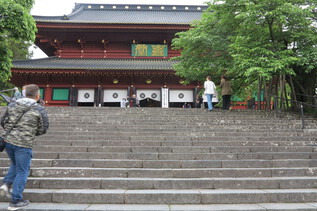

ようやく「神橋」に着きました。道路の横断歩道を渡って、東照宮を中心とする幾多の社寺に向かって石段を登って行きます。

ようやく「神橋」に着きました。道路の横断歩道を渡って、東照宮を中心とする幾多の社寺に向かって石段を登って行きます。

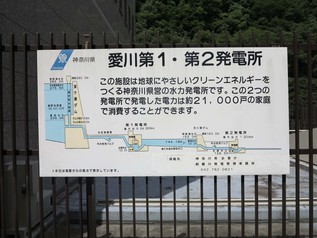

輪王寺本堂

輪王寺本堂

石段を上り詰めると、最初に出会うのは「勝道上人」の銅像です。

次には輪王寺の建物です。

輪王寺から、左に進んで「東照宮」に向かう大きな参道に出て進みます。

輪王寺から、左に進んで「東照宮」に向かう大きな参道に出て進みます。

「見ざる、言わざる、聞かざる」の猿

「見ざる、言わざる、聞かざる」の猿

大きな鳥居をくぐり、門をくぐると、左手に綺麗な五重塔を見て進む。階段を上ると正面に宝物殿と思しき建物があり、左に向かうとすぐに神厩舎があり、三つの左甚五郎作といわれる彫刻がある。その中でも中央の見ざる、言わざる、聞かざるの三猿が特に有名です。

大きな鳥居をくぐり、門をくぐると、左手に綺麗な五重塔を見て進む。階段を上ると正面に宝物殿と思しき建物があり、左に向かうとすぐに神厩舎があり、三つの左甚五郎作といわれる彫刻がある。その中でも中央の見ざる、言わざる、聞かざるの三猿が特に有名です。

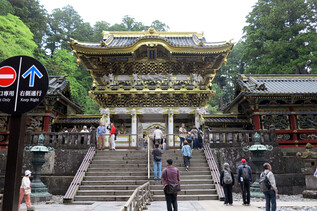

以下の6枚ほどの写真は、陽明門です。外国からの観光客も多く、

以下の6枚ほどの写真は、陽明門です。外国からの観光客も多く、

細部の撮影は困難でした。

陽明門を潜り右方向に進むと、左甚五郎作と言われる眠り猫を見て、家康の墓所をスキップして引き返しました。

家康の墓所は以前に訪問した時のこちらをご覧ください。

陽明門を潜り右方向に進むと、左甚五郎作と言われる眠り猫を見て、家康の墓所をスキップして引き返しました。

家康の墓所は以前に訪問した時のこちらをご覧ください。

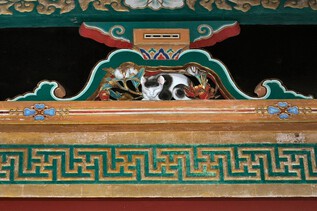

進んで、家康の墓所に進む入口に左甚五郎作の「眠り猫」があり、これも有名です。

進んで、家康の墓所に進む入口に左甚五郎作の「眠り猫」があり、これも有名です。

東照宮を見終わって、バスで華厳の滝を観に向かった。「いろは坂」を上り中禅寺温泉のバス停で下り、徒歩で5分ほどです。

山ツツジが美しく咲いている。木立の間から、少し下方に「華厳の滝」が見える。

東照宮を見終わって、バスで華厳の滝を観に向かった。「いろは坂」を上り中禅寺温泉のバス停で下り、徒歩で5分ほどです。

山ツツジが美しく咲いている。木立の間から、少し下方に「華厳の滝」が見える。

やはり、見上げるように滝を見たいので、エレベーターで100m下がって、展望台から観ると雄大です。

やはり、見上げるように滝を見たいので、エレベーターで100m下がって、展望台から観ると雄大です。

日本3大名瀑と言われる(那智の滝、華厳の滝、袋田の滝)滝の1つであるのも もっともと思える。 なお、それぞれの滝の落差は、

那智の滝 133m

華厳の滝 97m

袋田の滝 120m

となっている。ただし、袋田の滝は4段になっていて、岩肌を滑り落ちる様相です、