2016.11.12

2011.12.18

鰤づくしのディナー・・・(仲間)

久しぶりに、音楽好き仲間が集まり、以前から利用しているお店でディナーの会を開きました。10人の出席の予定が、3人が風邪でダウンして7人になりました。

ここは、もともとイタリアンレストランだったのですが、どうもレストランだけでは営業的に苦しいのか、パン屋さんに模様替えして、パンの販売とカフェになっていました。料理も一応定番的なものは出すとは、言っていましたが、いずれにしろ、テーブルスペースは、8人程度でいっぱいになる小さなものになってしまいました。

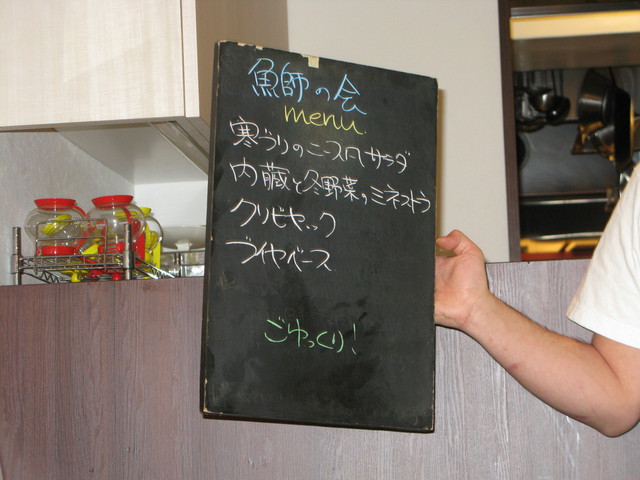

さて、今日のテーマは「鰤(ブリ)」で、マスターが示しているように、寒ブリのニース風サラダ、内臓と冬野菜のミネストラ、クリビヤック、ブイヤベース、それにリゾットとアップルパイのデザートとコーヒーが出ました。

以前からおいしいパンを出していましたが、パン屋さんになって今日もまず、パンが出て続いて、一つ目の料理の「寒ブリのニース風サラダ」です。ブリの料理は、なんとなく和風なものとの印象がありましたが、こうするとイタリアン風になります。ドレッシングも自家製でしょうが、美味しいサラダでした。

次はブリの内臓も使って冬野菜を加えたミネストラです。多少クセがあるのですが、とても美味しかったです。以前にも内臓料理の会を開きましたが、内臓料理は得意で腕の見せ所なのでしょう。

続いて、クリビヤックです。クリビヤックは、ロシア料理で、パイ生地に魚を包んで焼いたもので、サーモンを使うことが多いようですが、今日はブリの切り身を使ったものでした。

中のブリも美味しいが、パイ生地も美味しかったです。

クリビヤックの次は、ブイヤベースです。これも美味しかったですが、皆さんもう満腹です。

満腹なので次のリゾットは、量を減らして出してもらいました。これもしっかりとブリの味がしみ込んだリゾットでした。

そして、本当に最後のデザートとコーヒーです。デザートはアップルパイでした。

ブリといえば、ブリの照り焼きかブリ大根ぐらいしか知らなかったのですが、腕のよい料理人のおかげで、色々な料理を堪能することができました。いやー、本当にどれもこれも美味しかったです。いささか食べ過ぎの状況でありましたが・・・。

2011.11.01

安曇野の旅(2日目)・・・(仲間)

2日目の朝が明け、朝風呂、朝食を済ませ、友人の別荘に向かいました。

全部で700坪の広さがあり、建物は建ったが周りの整備はこれからで、奥様は3年ぐらい掛けてイングリッシュガーデンを作りたいとおしゃっていました。

写真正面には、信濃富士と呼ばれる有明山(2268.3m)が見えます。常念岳と共に安曇野のシンボルです。

良い天気です。2日目は、遊歩道として整備されている旧篠ノ井線の廃線敷を歩くことにしました。車で明科(あかしな)駅まで行き、駐車場に車を留めタクシーで旧第二白坂トンネルの廃線敷駐車場に向かいました。11:15のスタートです。遊歩道の片側には、架線に用いたコンクリートの電柱が残っています。

所々、駅のプラホームの駅名表示板を模した案内板が建てられています。

道は、緩やかに下って行きますが、蒸気機関車でよく上ったものだと思えるくらいの勾配でした。なお、蒸気機関車は昭和45年(1970)まで使用されていましたが、土砂崩れも多く、難所であったとのことです。

漆久保(うるしくぼ)トンネルが見えてくると、右側にトンネルの上に続く細い道があり、上って行くと、木曽の御嶽山の表参道を開いた普覚像(烏帽子を被っている)と、裏参道を開いた覚明像がありました。ここのトンネルの上を通る道は、大昔の善光寺道で、通る旅人の安全を願って石像を祀ったものと考えられています。

漆久保トンネルは、明治30年(1897)に開通した全長53mの総煉瓦造りのトンネルで、百年前の鉄道トンネルとして保存状態もよく文化価値も高いとのことです。レンガは現在の明科高校付近で焼かれ、トロッコ線を設けて運搬しました。明治期の人々の活力が頭に浮かびます。

「けやきの森公園」がありました。出発地点から2.4Kmのところです。例年なら、見事な紅葉が見られるそうですが、今年は9月の異常に高い気温で葉っぱが傷み、紅葉にならず茶色に変色して落下してしまったとのことで残念です。少し先の左の高台に東平の休憩所があります。無人ですが、お茶を入れられる用意がなされていました。また、ここからは、常念岳が大きく望むことができます。

近くの山を見ると、色づき始めています。もう2週間ほどで見頃を迎えるのでしょうか。

明科駅まで1.5Kmのところに、三五山(さごやま)トンネルがありました。明治30年代に造られた全長125mのトンネルで、篠ノ井線が電化されるのに先立ち、水滴が電線に付着するのを防ぐため、吹付けの補修をしています。歩行者用に電灯が付けられていました。

トンネルを抜けると、展望が開け右側にはアルプスが頭を覗かせていて、遠くには白い冠雪の白馬まで見ることができました。

廃線敷の遊歩道は、湖神明社で終わります。この神社は、平安時代末から鎌倉時代にかけて、川手地方が伊勢神宮の御厨(みくりや:庄園)になったころに創建されたものと思われるとのことです。

時刻はちょうど13時です。後は、舗装道路を歩いて明科駅に向かうだけです。

車で、別荘に戻ると奥様がバーベキューの準備を整えておいて下さいました。

建屋の前の濡れ縁での賑やかなおしゃべりとともに食べるバーベキューです。本当に楽しく過ごせました。

3年前に植えたという木がすでに大きく育ち、木陰をつくるようになっています。

3年前に植えたという木がすでに大きく育ち、木陰をつくるようになっています。

数年後には、素晴らしい庭もできていることでしょう。

16時40分になりました。お土産まで頂いて、東京に帰る友人の車に便乗させてもらい、帰路につきました。

2011.10.31

安曇野の旅(1日目)・・・(仲間)

安曇野に別荘を建てた大学の同級生がおり、これを契機に気の合った仲間で安曇野を訪問することにしました。一泊することにして、最初の日は、ゴルフを楽しむグループと安曇野を散策するグループに別れ、夕刻に宿泊ホテルで合流する予定です。

散策チームは、私ともう一人の2名のみで、11:34にJR大糸線穂高駅に着き、駅前の「しなの庵」というレンタル自転車屋で荷物を預け、初めて乗る電動自転車を借り、出発しました。

出発すると、直ぐに「穂高神社」がありました。この神社は上高地に奥宮、奥穂高岳山頂に嶺宮があり、「日本アルプスの総鎮守」として親しまれています。祭神は、本宮中殿に穂高見神(ほたかみのかみ)別名「宇都志日金析命(うつしひかなさくのみこと)」、 左殿に綿津見神(わたつみのかみ)、右殿に瓊瓊杵神(ににぎのかみ)で、穂高見神と綿津見神は共に海人族である阿曇氏の祖神とされる海神です。信濃国に海は無いが、安曇野に定着した安曇氏と神社の関係がうかがえるとのことです。拝殿は平成21年(2009)に遷宮が行われ、真新しくなっています。

境内では、菊花品評会が行われており、拝殿の前に位置する神楽殿にも菊の鉢植えが飾られていました。また、木曽駒をモデルとしたという、御神馬の像もありました。

阿曇連比羅夫(あづみのむらじひらふ)の像が立っていました。船上で槍を持ちすくっと立った姿です。説明板によれば、「阿曇連比羅夫は、天智元年(662)天智天皇の命を受け、船師170艘を率いて百済の王子豊璋(ほうしょう)を百済に護送、救援し王位に即かす。天智2年、新羅・唐の連合軍と戦うも白村江(朝鮮半島の錦江)で破れ、8月申戌27日戦死する」とあります。

穂高神社境内の端には、沢山の道祖神の像が集められていました。貴人の服装の男女の双体の道祖神で、安曇野には多く見られるものですが、1体のみ餅搗きの姿の道祖神がありました。この餅つきの道祖神は、杵を男性、臼を女性に見立て、夫婦円満の神として祀ったものとのことでした。

穂高神社を後にして、電動自転車で快適に進み、東光寺に向かいました。

曹洞宗の寺院で、武田信玄の5男の仁科盛信に仕えた等々力家が、天正18年(1590)に貝梅(穂高貝梅)の北城からここへ移築した東龍寺が前身で、その後曹洞宗となったものとのことです。山門の前には、大きな仁王様の下駄があり、仁王様に願い事をしてから、この下駄を履くと願いが叶うそうです。

東光寺の直ぐ先には、本陣等々力家屋敷がありました。等々力氏は、武田信玄の5男仁科盛信に随身し、穂高地方を領有したが、江戸時代に入ってからは郷士になり、庄屋で松本藩主の本陣を勤め、殿様の野行の際の休憩所になっていたものです。建物は、安曇野市有形文化財(旧・穂高町文化財)に指定されていて、長い長い長屋門が道路に面しています。

長屋門を潜ると、正面に殿様が籠で通る門があり、大きな松の2つの枝が中から門の上に被さっています。左側の飛び石通路を通って進むと通用の入り口があり、見学料を払うと建屋内を案内してくれます。右側には、桃山中期の様式の須弥山石組の庭園があり、庭の向こうにも離れの家屋が見えました。

玄関を入った最初の間には、お嫁さんが輿入れで乗ってきた籠が置いてありました。座敷・書院は江戸時代中期の作とのことです。

太鼓橋風の渡り廊下があり、映画撮影もなされたそうです。この渡り廊下を通って中に入ってゆくと、書院があり中庭を挟んで蔵造りの建家も見えました。殿様は、一番奥の書院で休憩を取られたそうです。

次に「大王わさび農場」に向かいました。入って最初に目に付くわさび畑は、掘り取りを終えた小石を盛り上げた畝の状態で、全く緑は見えませんでした。

左のほうに進むと、大きな道祖神がありました。

更にその先には、綺麗で豊富な水がゆったりと流れていました。

流れには、黒澤明監督の短編8作品のオムニバス映画「夢」の中の「水車のある村」の撮影に使われて有名になった、3連の水車があります。

奥のほうに進むと、青々とした「わさび畑」も見ることができました。流石に日本で一番大きなわさび園で、畑は広大です。

農場内にはこの農場の名前の由来となった、大王神社があります。此の地一帯は、延暦年間(782?805)に安曇平野に繁栄した原住民族の王「魏石鬼八面大王」が治めていたと云います。そのころ全国統一を目指す天孫族が南方より侵攻し熾烈な戦いが行われ、大王は一族を率いて勇戦敢斗したが、優勢な天孫族に捕らえられ処刑されました。大王があまりに強かったため、その復活を恐れた天孫族は大王の遺体バラバラにして埋め、その大王の胴体が葬られているのが大王神社だとのことです。

また、今上天皇が皇太子時代の昭和51年(1976)に、美智子妃とともに訪れ、休憩のために造られた茶室もありました。

大王が住んでいたといわれる有明山の麓の宮城の岩屋を再現したと言う洞窟もありました。

本当に広いわさび農場です。わさびを利用したアイスクリーム、お土産等を売るお店もあります。

大王わさび農場の見学を終え、「水色の時」道祖神に向かいました。

安曇野は道祖神の数が日本一だそうですが、これは、NHKの連続テレビ小説「水色の時」(1975年4月?10月)の放送のために製作されたので、この名前がついています。おそらく安曇野でも最も新しい道祖神だと思えます。その少し先の穂高川堤防脇には、早春賦の歌碑があります。大正2年(1913)に吉丸一昌が安曇野のこの地を訪れ「春は名のみの風の寒さや・・・」の『早春賦』を作詞したと言われていることから、平成5(1993)に碑が建てられたとのことです。作曲は中田章で、太陽電池の電力で早春賦を奏でるオルゴールが設置されていました。

友人の奥様がご指定という、井比わさび店に寄りました。注文する都度カメから出して量り、包装するので新鮮で評判も良いとのことで、私も「わさび漬け」を買いました。

進むと、蔵の前に「二十三夜塔」、「庚申塔」、「道祖神」の大きな石碑が並んでいました。

安曇野には数多くの美術館がありますが、その中でも代表的な「碌山美術館」を訪れました。つたのからまる教会風の美術館で、日本近代彫刻の扉を開いた荻原守衛(碌山)(1879‐1910)の作品と資料を 永久に保存し、一般に公開するために開館されたものです。荻原碌山の作品以外にも高村光太郎、戸張孤鴈、中原悌二らの作品が展示されています。

碌山美術館の後は、今夜の宿泊の「和野(なごみの)」に向かうことにしました。約4Kmの距離ですが、電動自転車では全く苦になりません。宿に到着して電話を掛け、自転車の引き取りに来てもらい、預けた荷物を届けてもらいました。宿の周りは、まだ紅葉には早いが、多少は色づいた木々も見られました。ゴルフ組みは、まだ到着していませんが、先に入館しました。

2010.11.21

奥日光・・・(仲間)

昨日、湯元温泉のバス停に着いたのは夜の5時半ころで、とても寒かったです。僅か300mほどでしたが、ホテルまでの道を歩くのに、これは参ったと思っていたら幸いにも別のホテルの車が拾ってくれました。

その後は、美味しい食事と源泉かけ流し乳白色・硫黄温泉に大満足でした。なお、外の温度は、1℃でした。

一夜明けて、今日も快晴に恵まれました。朝食の後、ゆっくりとして9時に出発し、今日は戦場ヶ原を抜けて、中禅寺湖湖畔まで歩く事としました。出発すると、白樺の木の間に湯ノ湖が見えてきます。

湯ノ湖を含む奥日光の湿原がラムサール条約に登録されていて、その記念碑がありました。

そして、湖面から盛んに蒸気霧が立ち上っています。

特に湯ノ湖は、その名のとおり、温泉が流れ込んでいるので外気との温度差が大きく、蒸気霧の立ち上りが盛んなのでしょう。そして、大きな鯉がたくさん泳いでいました。

湖の周りの木立には、びっしりと霜が降りていました。そして、湖面には鴨が悠然と泳いでいます。

湯ノ湖の周りにも遊歩道として木道が設置されています。日の当たらない所には、降りた霜のため滑りやすくて要注意でした。湖尻に達すると、湯滝が豪快に流れ下っています。湯滝は「華厳滝」、「竜頭の滝」と並んで奥日光三名瀑の一つに数えられています。

しばらくは、湯滝から流れ下る湯川に沿って進むと、小滝という名前どおりの小さな滝があります。そして、白樺とその他の落葉樹の戦場ヶ原の典型的な風景が広がってきます。戦場ヶ原は、2万年前の日光火山群の噴火でせき止められた湖がその後の、乾燥化や土砂の流入、さらには男体山の噴火による軽石流が流れ込んで、いまの湿原の姿に変わっていったものです。そして、ほぼ平坦で木道が整備されて歩きよい道が続きます。

湧水による、水の綺麗な泉門池に着きました。ここでしばし休憩を取りました。水鳥や野鳥が豊富とのことです。この先の分岐点で、小田代ヶ原に向かう右側のコースを取りました。

小田代ヶ原の縁に沿って伸びている木道を進んでゆきます。小田代ヶ原も湿原の乾燥化が進み草原の様相になっています。鹿の害が激しいのか、金網の柵で囲われています。

小田代ヶ原の中にひときわ目立つ白樺の木があり、貴婦人の名で呼ばれていて、多くの人が撮影に訪れるそうです。

3時間余り歩いて、竜頭の滝に着きました。長い斜面を流れ下る滝です。交通の便が良いので多くの観光客が訪れています。

竜頭の滝まで来たからには、中禅寺湖まで歩こうと、菖蒲ヶ浜に出ました。オフシーズンで静かです。

もう、12時40分です。さすがにお腹が空いて、一軒空いていたレストランで遅い昼食を取りました。昼食の後は、バスで華厳の滝に向かいました。大変な賑わいで、華厳の滝の展望台へのエレベーターは長い行列です。

はるか以前に「華厳の滝」を見た記憶はあるが、あらためて見ると、流石に日本三名瀑の一つです。圧倒的な存在感と美しさです。ちなみに三名瀑とは、袋田の滝(茨城県)、華厳の滝(栃木県)、那智の滝(和歌山県)です。

満足して、参加者一同で記念撮影です。再度行列のエレベータで元の場所に戻ると、男体山が、こちらも存在感を示してそびえていました。

華厳の滝を見た後は、2日間の旅に満足して帰途に着きましたが、バスの中で解散となり、まだ途中で降りてお土産を買う人、東武日光線で帰る人、JR日光駅に向かう人と分かれました。本当に楽しい2日間でした。

2010.11.20

日光・・・(仲間)

毎年の恒例になっている、大学時代の仲間と一泊旅行にでかけました。

今年は、今市から日光まで歩き、日光東照宮を見物して、日光湯元温泉で一泊し戦場ヶ原を歩いて中禅寺湖に出て、その後華厳の滝を見物して帰宅しました。

今回の参加者は、当初6人の計画が、2人に急用ができ4人の参加となりました。

まず、2人がJR今市駅から9:00に出発しました。直ぐに、例幣使道との追分に出ます。

追分にある、大きな地蔵に手を合わせ旅の無事を祈って、二宮神社に進み、ここで東武日光線で下今市駅に降り立った2名と合流して、4名全員揃いました。

神社本殿の裏に回って、二宮尊徳の墓にお参りします。銅像も立っています。二宮尊徳は小田原の百姓の生まれですが、奉公先の小田原藩家老の服部家で財政建て直しを成功させて名前が知られるようになり、晩年は日光山領の農業振興を依頼され、下野国今市村(現在の栃木県日光市)で安政3年10月20日(1856年11月17日)に没したのです。墓はいらない、木を1本だけ植えてくれと言っていたそうですが、神社ができ、墓も作られたのは、やはり稀有な人物であったのでしょう。尊徳先生、現在の日本の農業の実態を知れば、何と思われるでしょう。そう言えば、昔は小学校の校庭で見られた二宮金次郎像もあまり見かけなくなりました。

二宮神社の西隣には、室町時代中期の創建の浄土宗の如来寺があります。

寛永9年(1632)、三代将軍家光が東照宮造営の時ここに壮大な御殿を建設し逗留したとのことです。また、二宮尊徳の葬儀も、このお寺で執り行われました。

日光街道の119号線に復帰して進むと、会津西街道の追分があります。この道は、鬼怒川、大内宿を通って会津若松に通じています。江戸中期まで、参勤交代で利用された道です。

さらに、進むと、道の左側に有名な「日光みそのたまり漬け」の店が見えてきました。

皆さん、試食して思い思いの漬物を買い込みます。

春日町の交差点を過ぎると、次の信号の左側に「瀧尾神社」が見えてきます。由来の案内板には、天応2年(782)勝道上人、日光二荒山(男体山)上に、二荒山大神を祀ると同時に当所琵琶ヶ窪笄の森に之を祀ると書かれています。境内には願い事の書かれた風車が沢山立っています。そして、境内にある桜の木が花を付けているのには驚きました。

瀧尾神社を過ぎると119号線に沿って杉並木が続いていますが、今回はその右にある「杉並木公園」を進むことにしました。ここには、色々な水車が回っていて、ゆったりと楽しめるようになっています。

もう、紅葉のピークは過ぎていますが、まだまだ鮮やかな色で楽しませてくれます。

杉並木公園の終わり付近に藁葺の家がありましたが、これは名主の家(旧江連氏宅)を移築したもので、もう一つ綺麗な家は、二宮尊徳の報徳仕法農家を復元したもので、報徳庵と呼ばれ、報徳蕎麦が美味いお店になっています。蕎麦好きの4人ですが、まだ時間も早く、準備中でした。

杉並木に復帰して進みます。時々鮮やかな紅葉が見られます。

進むと、並木道の右側には、野口薬師堂があり、釣鐘の形をした大きな石が置かれています。昔ここには青雲山蔵寺という寺があったが、資力の乏しい寺のため金属製の釣り鐘を造ることが出来ず、日光廟造営にたずさわった石工に頼んで造らせたという説と、明和5年(1770)村人たちが太郎山の月山大権現に銅の釣り鐘を奉納し、同時に地元の山王権現には石の釣り鐘をおさめたところ、竜頭が鐘の重みで壊れてしまった。村人たちは後難をおそれ、この失敗を口にすることを嫌い、薬師堂に放置されたままにしてあるという伝承もあるそうです。なお、お堂の裏には、金精様が祀られており、前立腺肥大と診断された、私としてはお詣りしない訳にはまいりません。

その後、どんどん進んで、ようやく日光市街に達しようとするところでも、美しい紅葉が見られました。

東武日光駅前で昼食を取り、途中羊羹の店に寄ったりしながら、神橋に着きました。

天海大僧正の像が立っています。本当の神橋は、最近有料なので写真を撮って済ませます。

橋を渡って信号を渡ると、東照宮の神域です。表参道の急な坂を上って行きます。

坂道を上り詰めると、日光を開いた勝道(しょうどう)上人の堂々たる銅像が迎えてくれます。ここでも、真っ赤に色づいた紅葉が美しい姿を見せていました。

輪王寺の金堂は修復中で、その前を通り、重要文化財指定の黒門を抜けて、いよいよ東照宮に向かいます。かなり混雑していて、入場券を買うにも長い行列を並ぶ必要がありました。

陽明門を潜り、左甚五郎作と言われる眠り猫を見て、207段の急な石段を上って、鋳抜門の前を右に進み、家康の墓所である奥宮御宝塔を一周しました。普段の運動不足が堪えます。

その後、東照宮の拝殿の中を見学したり、薬師堂で鳴龍を経験しました。

さらに、二荒山神社の庭園を見学し、かなり時間を費やしたので、3時半が門限という大猷院に大急ぎで向かいました。ここは、三代将軍の家光を祀っているところです。

東照宮より、規模は小さく作られていますが、その精緻な作りは、なかなかのものです。

2010.09.04

東京湾クルーズ・・・(仲間)

大学時代の仲間で10人乗りのボートを持っている人がいて、今日は乗せてもらって東京湾クルーズです。朝10時に三浦半島の付け根の鳥浜にある「横浜ベイサイドマリーナ」に集まり、ボートの持ち主のキャプテンを含めて6人で出発しました。

最初は横浜のベイブリッジを目指します。昨年は、波が荒く残念したのですが、今年は穏やかな海でした。

ベイブリッジをくぐると、「みなとみらい地区」です。ベイブリッジの下には、スカイラウンジ見えます。

左よりの一際高く、よく知られているランドマークタワーは296.33 mで、写真中央部で次に高いのが横浜メディアタワーで253mの高さです。メディアタワーはみなとみらいに建てられたNTTドコモとNTT東日本の神奈川支店のビルの屋上に立てられたアンテナ塔です。

下の左の写真で、左の方に写っているのは、「くじらのせなか」と愛称が付けられた横浜大桟橋です。

右の写真は、観覧車とインターコンティネンタルホテルですが、観覧車から足下の湾を眺めたことは何回かありますが、今日は逆に海面から観覧車を見上げます。

何度も眺めた建物も、海から見ると新鮮です。夜景が有名なところですので、夜に湾内から眺めてみたい気がします。

疾走するボートの動画もどうぞ!!

インターコンティネンタルホテルの特徴のある建物の姿を後にしながら、全速力で「海ほたる」に向かいました。「海ほたる」も海上から見るのは、もちろん初めてです。

横浜からトンネルをくぐってきた東京湾アクアラインは、ここから千葉の木更津までは、海上の橋で続いています。

マリーナに引き返す途中で、日本丸?世が停泊していました。帆船は、やはり姿が美しいですね。

もう昼時間をだいぶ過ぎています。マリーナに戻ってシャワーを浴び食事です。キャプテンの奥様手作りのおにぎりは、本当においしかった。次の行事などを中心に仲間どうしの愉快なおしゃべりで時間が過ぎて行きます。 イャー、楽しい一日でした。

2010.08.22

動物いろいろ内臓料理の会・・・(仲間)

さて、8月21日(土)の夜の、いろいろな動物の内臓料理を食べる会です。メンバーは何時も集まる、音楽好き、色々な話題好きの仲間9人です。江戸東京博物館を見学した女性メンバーの一人は、内臓料理はどうもと不参加で帰りました。

残ったメンバーは、美食家(悪食家?)揃いです。小さなイタリアンレストラン(店名:茂ル木)で、3ケ月毎ぐらいの頻度で集まります。しかし、イタリアンのレストランで「モツ料理」は珍しいのではないでしょうか。

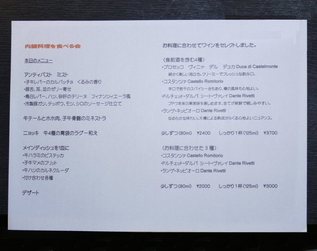

本日のメニューは各席に並べられていて、最初にマスターのメニューの説明がありました。聞きなれない「豚のガツ」とは、胃袋のことです。牛は胃が4つあるが、豚は一つで「ガツ」のみです。子牛マメとは、子牛の腎臓で匂いもきつく超マニアックなもので、マスターも2回しか食べたことはなく、もう二度と食べたくないと、強烈な先制パンチです。我々以外にも訪れていた客も含めて、一同「うゎーーーー」と声が上がります。

4種類の料理からなるアンティパストが出てきました。特に問題はありません。美味しいです。

次に、牛テールとほほ肉、子牛の骨髄のミネストラ(具たくさんのスープ)が、テーブルが狭いからとナベごと出てきました。これは特に美味しかったです。

次にニョッキ(この日唯一のパスタ)と牛の4種類の胃の料理です。これも美味しい。皆さん食べ終わってから、パンの追加をもらってお皿をぬぐって、ソースまできれいに食べました。

次は焼きナスに挽肉ようのものを詰め、オクラと細いインゲン豆ようのつき合わせの料理で、全く普通に美味しい一皿です。

そして、いよいよマスターも二度と食べたくないという子牛マメ(腎臓)のフリット(揚げ物)と牛ハラミのビステッカ(ビフテキ)が出てきました。ビステッカは当然美味しいのですが、子牛マメもマスターの脅しにも拘わらず、美味しいです。拍子抜けでもあり、ホッとした時でもありました。

むしろ、一緒に出てきた牛ハツのカルネクルーダの方が生肉であり、人によっては抵抗があるのではないでしょうか。

最後に、デザートを食べ、コーヒーを追加注文(グラッパ注文も1人いました)して終わりです。

最後に、デザートを食べ、コーヒーを追加注文(グラッパ注文も1人いました)して終わりです。

マスターに子牛のマメのフリットも問題なく、美味しかったと言ったら、腎臓は鮮度で味が劇的に変わるので、今回、ほとんど生きているほどの新しいのを持ってきてくれと注文を付けたのが成功だったのかも知れないと言っていました。また、匂いがきついので、丹念に下ごしらえをやったとのことでした。

さて、7時から初めて、気がつくと終電車を気にする人がいるほどの時刻になっていました。気の合った仲間とおしゃべりしながらの食事は、ほんとうに楽しいものです。帰りがけにマスターが、秋になったら熊を食わせられるかもしれないと言っていました。とても、美味しいとのことでした。

2009.11.19

オフ会・・・(仲間)

今日は、MLの仲間とのオフ会でイタリアンの店に9人で集まりました。

前菜は、牡蠣とポルチニの焼いたものと、牛の第2胃(ハチノス)と豆の料理で始まり、パスタは「カラスミ」のスパゲティーでした。立派な自家製のカラスミで、ハンドグレータ(おろし器)で好きなだけパスタにふりかけます。普通は、とても自分でやらせて貰えないですよね。

メインは鹿の肉をパイで包んで焼いたものです。長野で取れた鹿とのことでした。

特に、癖も無く美味しかったです。鹿害が増えていると聞きますが、もっと手軽に食べられるようになればと思いました。

最後のデザートはリンゴのタルトのバニラアイスクリーム添えでした。

いやー、気の合った仲間と気の利いた料理を頂くのは、素晴らしいの一語に尽きます。